|

|

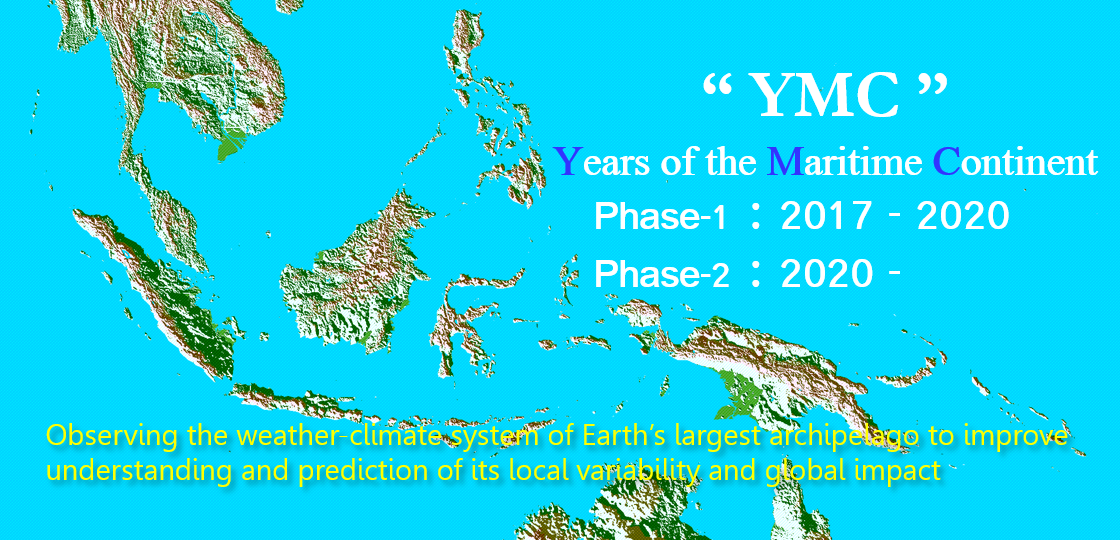

08 Dec. 2015: Mirai本日は大漁だったようなので、そのお話を。「大漁」は喩え話じゃないですよ。 今回の観測航海の「主な」研究対象は、海陸混合域での大気や海洋の状態ですが、 「みらい」の場合、いろんな意味でキャパシティが大きいため、その航海での行 き先や船体機動などで一緒に観測ができそうな課題も参加してきます。今回も多 くの課題にご参加いただいていますが、そのうちの一つが「ウミアメンボの研究」 です。 この、高知大をはじめとするグループとご一緒させていただくのは数回目になり ますが、最初は私も「ウミアメンボ」なんて全然知りませんでした。だけど聞く とこれが非常に興味深い。アメンボの仲間なのですが、なんと「外洋に棲息する ”唯一の”昆虫」なのだそうです。また、いろいろと特徴があるようですが、そ の生態その他解ってないことが多いとのこと。 一番上の写真がその「ウミアメンボ」。何種類かいるそうですが、この写真のは 頭からお尻までが3?4mmくらいでしょうか。小さいです。で、それを捕まえる為 に使うのが、写真中段のネット。こちらは長さが5mあまりあって、写真の左側に 見える開口部から、水面近くに浮いたものが入ると、写真右側のネットのエンド に溜まっていく仕組み。これを一定時間引きます。その後、ネットのエンドに溜 まったものを容器に移し、写真下段のように、容器の中からアメンボだけを捕ま え、別水槽に移します。結構動きが早く、かつ小さいアメンボを捕まえるのは、 とてもじゃないけど不器用な私には無理そうでした。その目と腕にはただただ感 心です。 彼らの目的は採取そのものじゃなくて、その個体がどういう特性を持っているか を調べること。例えば寒さ暑さにはどのくらい強いのか?塩分の多寡には?といっ たことを、つかまえた個体を使って調べます。過去の彼らの研究では、ウミアメ ンボの特性が気象海象と関係しているのではないか、という結果が出ているそう です。我々の対象である大気や海洋の変動の研究とうまくコラボレーションでき たら、キャパシティの大きい「みらい」ならではの研究の一つになるかと思いま す。 ちなみに、昆虫の数え方ってみなさんご存知ですか?私は「一匹、二匹、……」 と数えていたのですが、実は「一頭、二頭、……」が正しいんだそうです。 本日の捕獲数は、合計300頭以上。今航最多の大漁です。沢山捕まえられた方が サンプル数が増え、実験の信頼性が増すのですが、その分実験の分量が多くなる ので、携わる方々には嬉しい悲鳴となります。研究グループの皆さん、これから 忙しくなりそうです。

08 Dec. 2015: Kototabang12月のインドネシアは、地球でもっとも気温の低い地域のひとつ。最低気温-80℃を下回ることも珍しくありません。といっても、上空だいたい17kmでのことです。 気温が低くなると、空気が持てる水蒸気の量は少なくなります。豊富な水蒸気をたっぷり含んだ熱帯の空気は、対流圏から成層圏に入っていく際に、この低温域で脱水されます。このため地上の1000分の1と、ほんの少しの量しか水蒸気は成層圏へ入ることができません。でも、このほんの少しの成層圏の水蒸気は、地表の温度を調節する効果があると、近年注目されています。 インドネシアのスマトラ島にある、赤道直下のコトタバン・赤道大気レーダー観測所では、Pre-YMC集中観測期間中の成層圏?対流圏相互作用の理解のために、上空の低温域を含む熱帯対流圏界層(Tropical Tropopause Layer: TTL)を主なターゲットにした観測をおこなっています。 水蒸気とオゾンの濃度を測る機器を大型のバルーンに取り付けて、地上での調整作業終了後に放球します。上の写真右側、筒の付いた青い箱が水蒸気ゾンデ、左奥側の大きな箱がオゾンゾンデです。バルーンと測器は、高度25㎞以上のデータの取得をめざし、上がっていきます。

|