話題の研究 謎解き解説

■後編■

北極海のホープ海底谷が、天然の栄養貯蔵庫となって生き物を支えていた!

前編では、北極海の玄関口に位置するチャクチ海南部のホープ海底谷が天然の栄養貯蔵庫となって、植物プランクトンの秋のブルームを引き起こしていることを紹介しました。

でも、そもそも北極海の観測ってどんな風に行われているの?後編では、その観測現場について前編に引き続き西野 茂人 主任技術研究員に話を聞くとともに、本論文の共著者でもある菊地 隆 センター長代理に、JAMSTECが貢献してきた北極研究の歴史について聞きます。

「係留系」と「みらい」による観測

西野さんは、なぜ係留系と「みらい」両方の観測データを解析したのですか?

西野:それぞれの強みを組みあわせて、研究を深くまで掘り下げるためです。

北極海の海氷面積は、3月初めごろ最大となり、9月半ばごろ最小になります。その海氷の有無に関係なく1年を通して継続して観測できるのが、海底に設置する係留系です(図1左)。しかし係留系が観測できるのは、ある決めた水深における水温、塩分、溶存酸素、濁度、クロロフィルaで項目に限りがあります。

一方「みらい」(図1右)は海氷域は航行できず海氷面積が最小になる夏に航海を行うため、観測シーズンが限定されます。しかし研究者や観測技術員が乗船して現場に行くことで、係留系では観測できない物理、化学、生物分野の多項目にわたる精密な観測を、集中的に行えます。

図1 左:係留系 右:「みらい」

両方を組み合わせることが重要なのですね。今回の係留系は、何か新しいのですか?

西野:従来の係留系は水温、塩分、流速など物理センサーがメインだったのですが、最近、溶存酸素やクロロフィルaと濁度を測る生物・化学センサーが開発されましたので、それらを取り付けました。

係留系はどのように設置したのですか?

西野:2012年7月にカナダの沿岸警備隊の砕氷船ローリエ号に乗船して設置作業を行いました。デッキの上にフロート、センサー、300㎏の重りを並べ(写真1左)、それらを順番につなげて、船のクレーンで持ち上げ、海面に降ろしていきます(写真1右)。

写真1 左:デッキの上に並べた係留系 右:係留系をクレーンでつり上げ海に降ろす直前

西野:設置後、私は日本に帰国、今度は「みらい」に乗船して北極海へ行き、10月にその係留系を一旦回収しました。2ヶ月半で回収した理由は、ちゃんと観測できているか確認するためです。結果は順調だったので、同様の係留系を再び海底に設置して、本格的な観測を開始しました。その後、カナダ砕氷船ローリエ号で2013年7月にまた新しい係留系と交換、2014年7月に回収しました。

回収する時は、船から音響信号を送ります。すると重りが切り離されて、フロートの浮力で係留系が上がってきます。この時はとても緊張します。ちゃんと上がってくるのか。上がってくる設計ですが、万が一上がってこなければ、待ちに待った1年越しの観測データが手に入りません。ハラハラ心配しながら、待ち構えます。

「みらい」の研究航海は、いつ行ったのですか?

西野:2012年は9月初めに青森県のむつ研究所 (関根浜港)を出港し北極海へ、そして10月中旬にむつ研究所に戻ってきました。また、2013年は8月末に米国ダッチハーバーを出港し北極海へ、そしてまたダッチハーバーを経由して10月末にむつ研究所に戻ってきました。

出港前はまるで引越しのように観測機材など様々なものを船に積み込みます。無事出港してホッとするのもつかの間、続いて「みらい」が北極海にたどり着くまでに、CTD(塩分・水温・水深計)や係留系などの測器のメンテナンスや動作確認、設定、採水器や分析器具の洗浄など観測準備を急ピッチで進めなくてはなりません。そしてベーリング海峡を通過すると、いよいよ北極観測の始まりです。

観測はどのように行うのですか?

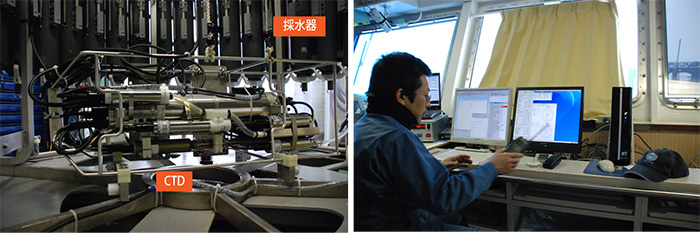

西野:様々あるので、一部だけ紹介しましょう。写真2は、CTDとニスキン採水器を降ろす様子です。

写真2 CTDと採水器を海に降ろす様子

西野:CTD(写真3左)は、塩分、水温、圧力(水深)を観測します。そのデータはリアルタイムで船上のコンピュータに届けられます(写真3右)。

写真3 左:採水器の下にあるCTDにズームアップ! 右:船上にリアルタイムで届くCTDデータを確認中。

手には無線を持ち、甲板にいる人と連絡を取りながら作業を進めます。

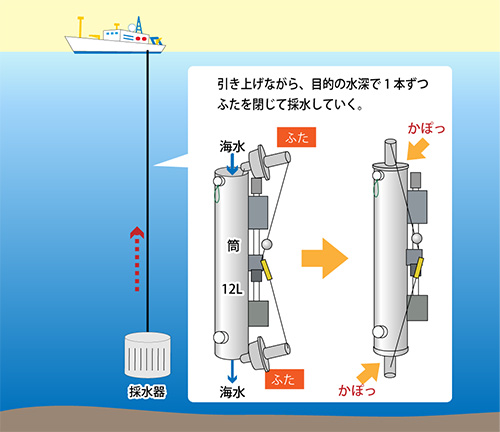

西野:ニスキン採水器は海水を採るもので、「みらい」には36本あって海底から海面まで36ヶ所の深さで海水をとることができます(図2)。採水器は筒の上下にふたがついた構造で、そのふたは開けたまま海中に降ろします。一番深いところまで降ろして、引き上げながら、目的の水深に来たら上下のふたを閉じて、水を採ります。

図2 ニスキン採水器のしくみ

西野:ニスキン採水器で採った海水は、船上で速やかに小さなボトルに取り分けられ、様々な成分の分析にかけられます。

今回の分析項目の一つクロロフィルaは、蛍光光度計(写真4)という機器で計測します。クロロフィルaは青の光を吸収して赤い光(蛍光)を発生するので、その性質を利用して、青の光をあてた時に発する赤の蛍光の強度を計測します。赤の蛍光が強いほどクロロフィルa濃度が高く植物プランクトンが多い。反対に、赤の蛍光が弱いほどクロロフィルa濃度が低く植物プランクトンが少ないことを意味します。

写真4 クロロフィル測定用蛍光光度計

西野:この他にも研究航海では、ドップラーレーダーやラジオゾンデ、大気成分連続測定装置等を使った大気観測、水中センサーを用いた光学観測や乱流観測、プランクトンネットによる生物採取、マルチプルコアラーによる海底堆積物の採集、船上に設置した水槽による植物プランクトンの培養実験、セジメントトラップの設置・回収など様々な観測・作業を行いました。

今回紹介したのは北極海における生物のホットスポットの海洋環境と植物プランクトンに関する研究成果ですが、こうした様々な観測から、今後は動物プランクトンやより高次の生態系、酸性化、大気-海洋間の二酸化炭素やメタンの交換などに関する研究成果も次々に出てくる見込みです。

北極航海ならではの特徴は、どんな点でしょうか。

西野:まずは、気象に加えて海氷の分布に観測航海が大きく左右されることです。毎日海氷を避けて観測できる海域を模索します。この時頼りになるのが、アイスパイロット(写真5)です。アイスパイロットは氷海域の航海の経験者で、北極航海では必ず乗船してもらいます。衛星画像で入手する海氷分布を参考に、「こういう風が吹くとあんな氷が来るからこの海域は観測が難しいだろう」「明日になればこちらから風が吹いて氷が向こうに行くはずだ」などアドバイスをくれます。ただ、衛星画像では細かい部分まではわからないので、実際に氷縁域まで近づくと、ぽろぽろ海氷が流れてきて「みらい」では近づけないこともあります。そうしたケースをふまえて、アイスパイロットが仲間同士のネットワークを使ってより詳細な海氷情報を集めてくれることもあります。

写真5 海氷の動きは、アイスパイロットに相談!

西野:北極航海でもう1つ気を付けなければならないのが、捕鯨です。

捕鯨とは、どういうことですか?

西野:アラスカ・バロー岬沖では、毎年9月中ごろにイヌイットによる捕鯨が行われます。我々は捕鯨時期にはその海域を避けなければなりません。そこで我々は、ベーリング海峡を抜けて北極海へ入ってからは、捕鯨団体に現在地と今後の観測予定を毎日メールで知らせるなど情報提供に努めて捕鯨活動と調整を図ります。時には観測内容に関する問い合わせもあり、我々の研究に興味をもってくださっているようです。

2013年は首席研究者として乗船されたと聞きました。首席研究者とは、どんな役割なのでしょうか。

西野:北極航海には、海洋物理や化学、生物、大気、気象など様々な分野の研究者が集まります。首席研究者の役割は、そうした研究者の目的と要望を把握した上で、各分野の研究者が連携して研究成果を出せるように航海計画をたてて調整することだと思います。

航海計画は、どのようにたてるのですか

西野:毎日16時にキャプテン、クルー、研究者、観測技術員が気象・海氷情報や観測結果などを持ち集まり、翌日の計画についてミーティングをします。この時気象の研究者は気象予報士となって明日の天気や風の吹き方などを予測するんですよ。ああでもないこうでもないと話すので、計画はその場では決まらないこともあります。私はみなさんの希望を取りまとめ、ミーティング後も計画を練ります。結構大変で、首席研究者の時は、このような調整に追われます。

計画も1つだけではなく毎日A案、B案と2通り以上を用意します。海氷の動きや天候で観測状況が変わりやすいためです。たとえば海氷が南下してきてA案の係留系作業ができなかったら、B案の他の海域でCTD観測を、と備えておきます。思い通りに進むことはほとんどなく、大抵はB案になります。

北極海を直接見て研究を続けてきて、どんなことを思いますか?

西野:私はJAMSTECに着任した1998年以来ずっと北極研究に携わってきました。海氷が減少して海面を抑えるふたがなくなったことで、海が荒れる日が以前より増えた気がします。

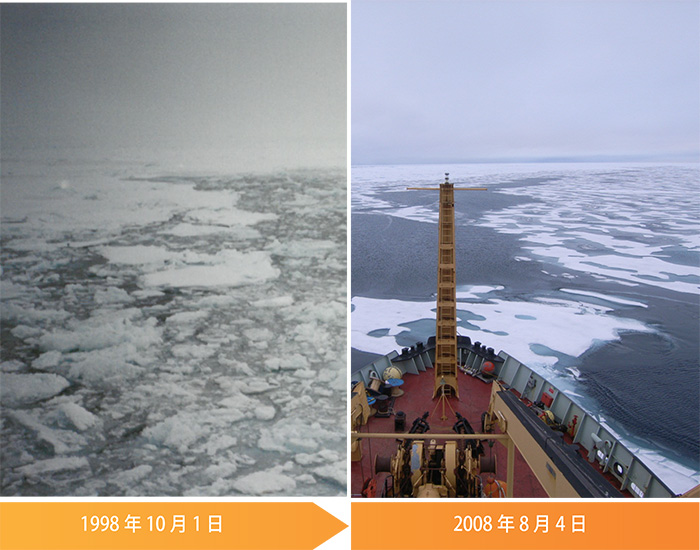

特に、他国の砕氷船に乗ると海氷が薄くなったことを肌で感じます。砕氷船は海氷を割りながら進める船です。昔は海氷が厚かったため海氷がなかなか割れず、砕氷船が海氷に突っ込んではバックして、突っ込んではバックして、を繰り返し、進むのに時間がかかりました。しかし、2000年代後半ごろからは海氷が薄くなり、船がシャーベットを割るようにさらさらと進むようになりました(写真6)。観測点から次の観測点に着くまでの時間が短くなり大忙し、という面もあります。

写真6 北極海の変化:1998年北緯80度付近まで行ったときは、一面海氷に覆われていました。写真左は砕氷船が一面に広がる海氷を砕いて通過した後の様子です。2008年に北緯80度を超えたときは、至る所で開放水面が見られました (写真右)。写真は撮影した時期や海域が異なるため単純比較はできませんが、イメージとして見て頂ければと思います。

北極海はそんなに変化したのですね…。

西野:JAMSTECは、日本の北極研究において重要な役割を果たしてきました。JAMSTECで北極研究を長らくリードしてきた菊地さんがその辺り詳しいので、ぜひ話を聞いてみてください。

JAMSTECの北極研究ヒストリー

菊地さん、こんにちは。JAMSTECは、これまでどんな北極の研究をしてきたのですか?

菊地:こんにちは(写真7)。

写真7 菊地 隆 北極環境変動総合研究センター長代理

菊地:北極海での観測は、長い間非常に困難でした。アクセスしづらいのと、そもそも北極海沿岸の大部分はソ連領であり、米ソ対決の冷戦構造の中で北極域に近づくこと自体が困難だったためです。しかし1987年、旧ソ連のゴルバチョフ書記長がソ連の北極圏の玄関口にあたる港湾都市ムルマンスクで演説し、北極圏における経験や知識の共有、北極海の航路解放などの政策が提案されたことによって、諸国から大きな注目を集めました。

日本では、1990年に旧科学技術庁が「国際北極圏共同研究」を開始します。JAMSTEC(旧海洋科学技術センター)では1987年からオホーツク海沿岸などで積雪・海氷観測を行っていましたが、この国際北極圏共同研究の一課題を受託したのを契機に、北極研究の本格的な幕開けを迎えることとなりました。このとき、旧文部省側では国立極地研究所に北極圏環境研究センターが設立され、国内の北極研究がJAMSTECと国立極地研究所で始まりました。

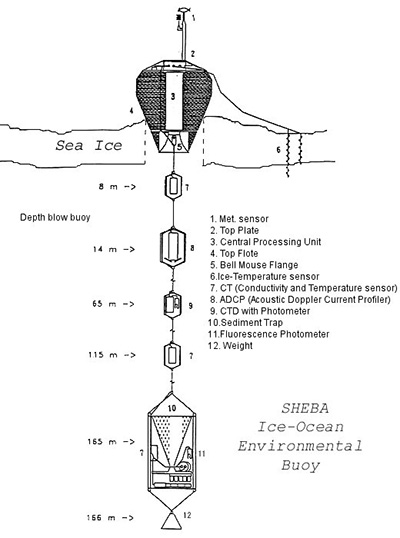

1990年代前半には、JAMSTECは米国ウッズホール海洋研究所(WHOI)と共同で氷海用自動観測ステーション(IOEB)(図1)の開発・展開をしたり、アラスカ大学と共同で砕氷船や係留系による現場観測などを行ったりするようになります。

図3 IOEB:海洋物理学センサーの他にセジメントトラップ(水中に設置してマリンスノーなど沈降してくる粒子を捕集する装置)、蛍光光度計(海洋中の植物プランクトン量の測定に用いられる装置)など、数多くの観測機器を装備。

菊地:1990年代後半からは、集めた観測データを解析する″研究″に重きが置かれるようになります。最初の研究テーマは、「北極海に、夏でも海氷があるのはなぜか」。夏になると南極は氷が無くなるのに、北極海には海氷があります。海氷を維持できる北極海の海洋状況の特徴を、明らかにしようというものでした。

やがて地球温暖化現象が注目されるようになり、IPCC報告書が社会の関心を集めるようになります。そして地球温暖化による北極海の海氷面積と氷厚の減少も明らかになっていきました。

そうした中、米国国立科学財団(National Science Foundation)を中心とした国際プロジェクトとして「SHEBA(シーバ)有人漂流ステーション(Surface Heat Energy Budget of the Arctic Ocean;1995-2002)」が実施されます。1997年10月~98 年10月には、カナダ沿岸警備隊の砕氷船を1年間北極海にとどめ、流氷と共に漂流しながら気象観測などが行われました(写真8)。JAMSTECも参加してIOEB設置とこれによる通年漂流観測などに貢献しました。

写真8 カナダ沿岸警備隊砕氷船デス・グロシエ号(左)とその左に点在する建屋からなるSHEBA漂流ステーション。

右の船は砕氷船ルイ・サンローラン号。

菊地:同じく1997年、JAMSTECには新たな船が加わります。海洋地球研究船「みらい」です(図4左)。耐氷性能を持ち、最新の研究機材と研究環境を有する研究船で、1998年には初めての北極航海を実施しました。その後、2016年現在に至るまでに13回の北極航海を行っています。さらに1999年からはIOEBの経験を踏まえて、カナダのメーカーと共同で氷海観測用小型漂流ブイ「J-CAD」(図2)の開発に着手します。J-CADは、IOEBより小型化させて物理分野の観測に絞ったブイです。この頃からJAMSTECは、海外の大学・研究機関に付いて行って研究をするのではなく、自分たちで開発した技術で観測を行い、自分たちで考えて研究を進めるようになりました。

図4 JAMSTECが独自に北極を研究する支えとなった「みらい」(左)とJ-CAD(右)。J-CADは、海氷に取り付けたプラットホームから下の海中にケーブルをつるし、水温・塩分・流向流速などを測る機器をとりつけて観測データを取得し、海洋構造や海流の観測を行います。氷上のプラットホーム部には、風向・風速・気温・気圧等の気象データを得るためのセンサーや自動観測データを衛星通信で送るための通信システムなどを搭載しています。

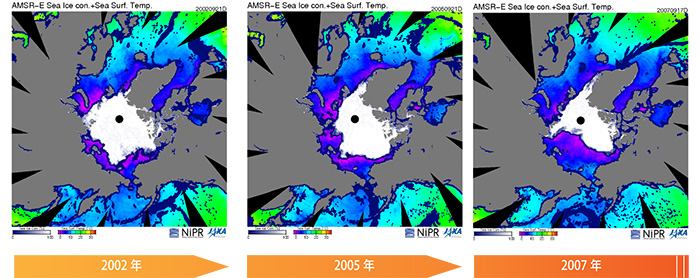

菊地:2000年代に入ると、北極海では、2002年、2005年、2007年と夏の海氷の最小面積が最小値を更新し続けます(図6)。特に2005年から2007年にかけて減少した海氷面積は約110万k㎡で、日本列島の面積およそ3つ分に相当します。北極の気温上昇が全球平均の2~3倍になることもあわせて、北極域は地球上で最も早く温暖化が進んでいる地域であると知られるようになりました。

菊地:このような変化の中で、JAMSTECの北極研究は、研究テーマの中に「なぜ、海氷が減少するのか」を追加します。第2期中期計画に入る頃には海氷減少が日本など中緯度の気候にも影響を与えうると考え、「海氷減少が気候に与える影響を明らかする」というテーマに着手しました。この研究成果は、社会からも大きく注目されました。

北極の環境変化に社会の注目が集まる中で2011年から「GRENE北極気候変動研究事業」が始まります。この研究事業は、文部科学省主導のもと、国立極地研究所が代表機関となって実施されましたが、ここにJAMSTECも参画機関として参加します。日本初の分野横断、観測・モデル融合、オールジャパンによる北極気候研究プロジェクトで、今回の西野さんの研究成果も、その一環です。

2015年度でGRENEは終了しましたが、現在は北極域研究推進プロジェクト(ArCS: Arctic Challenge for Sustainability)が、文部科学省の補助事業として、国立極地研究所、JAMSTEC及び北海道大学の3機関を中心に始まっています(2015年9月~2020年3月)。

JAMSTECは国内の北極研究の礎を築いてきたのですね。

菊地:特に「みらい」は、北極研究において2016年現在もなおトップクラスの研究設備を誇ります。例えば、大気の流れ(降水粒子の動き)を高精度に観測できるドップラーレーダーを持って北極へ行く船は、他にはなかなかありません。

砕氷機能のない「みらい」は、海氷の無い海域しか行けないと思うかもしれません。しかし北極海で海氷減少が進む中で、その海氷が無くなった海域で何が起きているのかを多項目・高精度で観測する、それを20年近く継続的に調べているのが、我々JAMSTECなのです。その実績は国際的にも認められています。

写真9 海氷が無くなった海域の調査を続けてきた「みらい」

国際的に協力し、ファシリティをフル活用して、

北極海の変化をさらに詳しく解明したい

西野さんと菊地さんは、今後どんな研究をしたいですか。

西野:地球温暖化によって北極海の海洋環境は急激に変化しています。海氷がとけたことで、アラスカ沖では淡水が表層にたまり、栄養塩濃度の低下やプランクトンの小型化が起きています。一方、シベリア沖では海岸浸食が進み、北極海への土砂や有機物の流れ込みが指摘されています。有機物の流入によって、プランクトンは増殖するのか、逆に濁った水が太陽光を遮ってプランクトンの増殖が抑えられるのか。北極海のアラスカ側とシベリア側で応答がどう違うのか、各国の研究者とも協力しながら観測研究を押し進めていきたいと思います。

菊地:今後も「みらい」を用いた洋上観測や係留系や漂流ブイを使った通年観測など取得可能なあらゆる観測データを集め、そのデータから北極海でどのような環境変化が起きているかを明らかにすることが求められています。またJAMSTECが持つスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」で詳細な解析しそして将来の予測をすることで、北極で何が起きていてこれからどうなるのかを、明らかにしていきたいと思っています。

今年2016年も、「みらい」はArCSプロジェクトの一環として国内の大学・研究機関と共同して北極航海を行います。航海の様子はブログでもお知らせするので、ぜひHPをご覧ください。

西野さん、菊地さん、ありがとうございました。

あとがき

北極海へ行き長年にわたって研究してきた人だからこそのお話を聞き、重みを感じました。北極海の海氷上ではキャンプも行われ、時にはJAMSTECの研究者も観測装置を設置するために参加するそうです。

- 参考リンク:

- 北極環境変動総合研究センター

- 北極域研究推進プロジェクト(ArCS)

- みらい北極航海レポート 2015年 2014年 2013年