"「みらい」レーダー"

「みらい」の特徴的な観測機材の1つが「気象レーダー」です。

1枚目の写真は、レーダーのアンテナ部の外見です。実際には、見えている白い球形のカバー(レドームといいます)の中で、パラボラアンテナが回転しており、空間をくまなく走査することによって、雨雲の3次元構造を観測します。

「みらい」レーダーの観測データは、既にこのブログでも幾つかご紹介しています。特に昨日の英文記事で紹介した「渦」は、レーダー反射強度(Reflectivity、雨水の量の指標)と、ドップラー速度(Velocity、風の分布の指標)で綺麗に捉えられていました。この2つのパラメータは、「みらい」が就航した1998年以降、各地で取得されています。船体の姿勢や動きを検知するセンサーと、専用にデザインされたアンテナ制御機構により、船体がいくら揺れても傾いても、狙った方向の観測をすることが可能です。このアンテナなら、船酔いとは無縁ですね。

一方、このレーダーは2014年に新型に換装されました。幾つかの改良が行われましたが、ひとつの大きな進歩は「偏波観測機能」の付加です。これによって、雨粒の「形」の情報が得られるようになりました。この情報を使うと、降水粒子の種類(雨、雪、霰、など)の判別や、高精度の雨量測定などが可能になります。

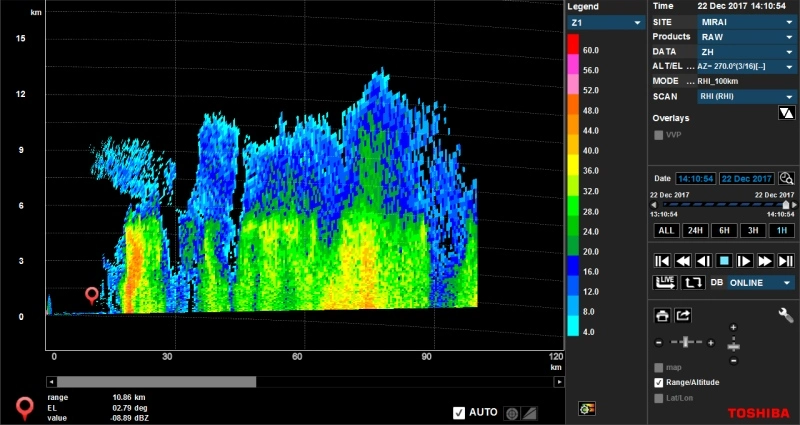

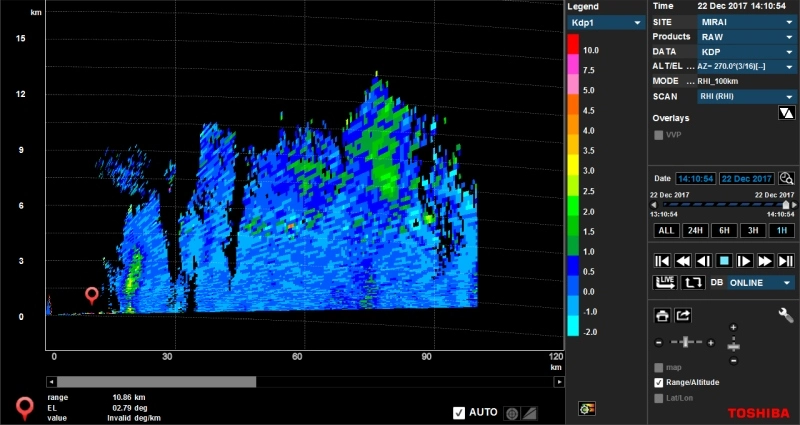

2枚めと3枚目の図は、同じ鉛直断面を観測した際に得られたパラメータです。2枚めは以前から得られている「レーダー反射強度」ですが、気温0度である高度5km付近を境に、下(すなわち「雨」)で強い値が出る傾向があります。一方、3枚めの「KDP」という値は偏波機能で得られるパラメータの1つですが、図の左下側の大きな値は、強い雨がそこだけで降っていることを良く捉えています。加えて、図の右上……高度6km以上で、気温がマイナスになっている場所でも高い値が出ており、これは落下時に横長に見える氷粒子……柱状や板状の氷……が多く存在していることを示しています。他にも得られる偏波パラメータによって、雨の内部構造をより詳しく知ることが出来ます。

実はこの「偏波観測機能」をもつレーダーを搭載した船は「みらい」が世界で初めてです。このため、運用開始以降、データ品質のチェックや向上の為に研究を進めています。その鍵となっているのが、4枚目の写真に写っている耿(げん)さん。揺れる船上でも更に研究を進めている彼には、きっとレーダーにも負けない高性能のスタビライザーが付いているに違いありません。彼の研究結果と共に、「みらい」レーダーは、今回我々が来ている「海洋大陸」、そして世界各地で、海上の雨雲の中身を明らかにしていきます。

(reports by M.K.)