コラム【福徳岡ノ場の噴火】

-SNS地質学で追う2021年福徳岡ノ場噴火と軽石漂流-

研究員 吉田 健太

SNSでの地球科学実況

「#地震はTwitter集合の合図ではない」というハッシュタグがあります。地震が起きるとTwitter(1)に「揺れた」などと書き込む人が多いことを揶揄するものです。2021年現在、様々なSNS(ソーシャル・ネットワーキングサービス)が展開されており、地震や豪雨など広範な影響を及ぼす現象に関する感想や観察がリアルタイムに投稿される、というのはよく見る現象となっています。

2021年8月13日の朝、Twitterを開くと何かみなさんが騒がしくしていました。よく見てみると「太平洋日本領の火山が噴火しているらしい」というツイートが散見されました。軽石で話題になっている「福徳岡ノ場」の噴火に関するツイッター実況が、そこでは行われていたのです。因みに軽石というと美容グッズの名前と思われる方もおられますが、実は、火山からマグマが噴き出す際にガス成分などが泡として放出された形を保った「火山砕屑物」の一種で、れっきとした地球科学における専門用語です。

福徳岡ノ場は、関東の太平洋沖から伸びる列島の南方、小笠原諸島の中でも比較的南側、硫黄島・南硫黄島の近くにある海底火山です。20世紀以降記録に残っているだけでも5回噴火しています。そんな海底火山が約10年ぶりに噴火したのですが、その噴火があまりにも巨大で噴煙が成層圏まで到達するもの(約16kmの高さ)だったため(2)、気象衛星ひまわりの画像で「誰でも」「家に居ながら」「パソコン越しに」見えた、というのが今回の騒動の発端でした。Twitter上では地球科学に興味関心がある人が「ひまわり」のリアルタイム画像を見ながら、様々な実況を繰り広げていたのが8月13日の噴火当日の状況です。

更に、「ひまわり」越しに噴火を観察していた人たちは「噴煙以外のなにか」が福徳岡ノ場から出ているように見えることに気付きました。火山の噴火とともに放出された軽石が、集団を作って太平洋を漂い始めた様子が、やはりあまりにも大規模な噴火のため、衛星画像でもはっきりと見えていたのです。このような「軽石の集団」は軽石筏(pumice raft)と呼ばれ、大規模な海底火山の噴火時には、衛星画像で確認出来ることが最近知られつつあります(3)。その後衛星画像を観察していると、軽石筏は太平洋を西向きに流れる黒潮反流に乗って「いずれは沖縄近辺へ流れ着くだろう」と思われるコースで移動していることがわかりました。

軽石、1300kmの旅

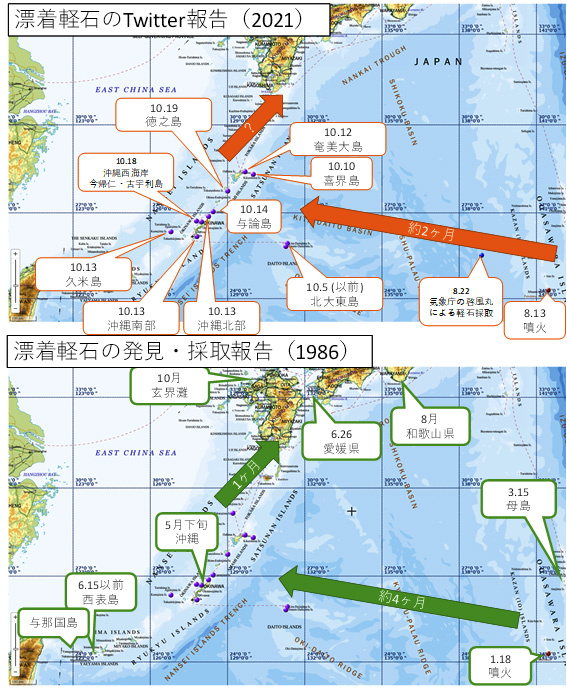

10月5日、北大東島のTwitterアカウント「うふあがり_北大東島(@ufuagari_jima)」から「#沖縄海 にはたくさんの #軽石 が波で打ち上げられています。 #小笠原 #福徳岡ノ場 の #噴石 かな?」(4)というツイートが投稿されました。太平洋1300kmを2ヶ月かけて流されて、ついに軽石が人の住む島へとたどり着いたのです。このように海を漂流して陸地に流れ着いた軽石のことを「漂着軽石」と呼びます。その後、10月10日には鹿児島県の喜界島、12日には奄美大島、13日には沖縄本島から、次々と漂着軽石の報告がTwitterに投稿されています(図1)

福徳岡ノ場の噴火で噴出した軽石が沖縄に流れ着くのは、実は1986年の噴火の際にも起こっていました。1986年は1月18日の噴火後、5月下旬に沖縄地域で軽石が観測されていて、漂流に約4ヶ月かかった計算になります。その後、6月~8月にかけて、黒潮に乗った軽石は愛媛県や和歌山県にもたどり着きました(図1下)。また、神奈川県の平塚でも1991年になって台風で打ち上げられたという記録が残っていて(5)、長い時間をかけてあちこちを漂流した軽石が時間差で打ち上げられるということもあるようです。今回の軽石も、JAMSTECのシミュレーションなどでは11月中には四国~関東の沖にたどり着くことが予想されています(http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20211028/)。

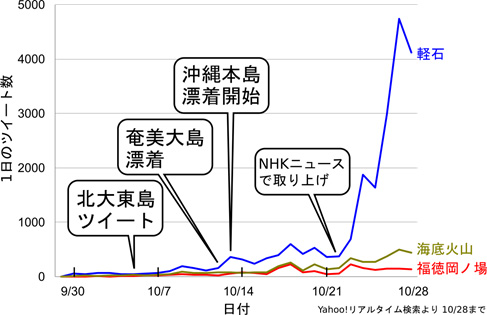

図2は、10月28日までにTwitter上で「軽石」や「福徳岡ノ場」を含むツイートが何件あったかを示したものです。特に軽石は美容グッズとしてのトピックも含まれるので注意が必要ですが、北大東島への漂着がツイートされてからじわじわと漂着軽石の話題が増えて、沖縄本島への大規模な漂着が10月22日にNHKのニュースで取り上げられて以降は、災害となった軽石に関するツイートが爆発的に増えているのが分かります。実際に被害が出始めて以降は、軽石の原因となっている「海底火山」や「福徳岡ノ場」といった単語と比べても「軽石」の単語のみがツイートされていることも分かります。これはニュース記事への言及で、見出しに含まれる単語が表に出やすいという効果もあるでしょう。

1986年の噴火との違いは?

1986年と今回(2021年)では似ているところと違うところがあります。まず、今回は1986年の軽石漂流よりも遥かに大規模な量が来ていることがあげられます。1986年の軽石を研究されていた加藤祐三先生(琉球大名誉教授)も、新聞の取材などで述べていますが、1986年の噴火ではせいぜい砂浜に軽石の帯が出来る程度だったようです。大量の軽石を眺めていると、一見どの軽石も同じように見える中に、様々な見た目のものがあることが分かってきました。それらを分類して丁寧に研究していくことで、福徳岡ノ場の噴火現象についても今後詳細が分かってくることでしょう。中には40cmを超えるような巨大な軽石も見つかっていて、漂流中に海の表層でどういったことが起こっているのかを解き明かす研究も期待出来ます。

また、沖縄まで漂流してくるのに1986年噴火では約4ヶ月かかっていたのに、今回は約2ヶ月しかかかっていない、ということもあります。これは季節による海流の影響(1986年は1月~5月、今回は8月~10月)や、台風の影響などが考えられるでしょう。

そしてなにより「みんながTwitterで漂着の実況が出来ること」というのがあります。図1ではそれぞれの地域で軽石の漂着を報告するツイートが初めてあった日付をまとめてみました。SNSで位置情報を公開することは一定の危険性が伴うため詳細な位置情報がないツイートも多かったのですが、整理してみれば島レベルで軽石漂着順序を追う事が出来ました。漂着量が少なく港湾で漁船被害などが増える前は、面白い地球科学現象として興味を持ってくださった方が多く、すぐに研究者が現地入り出来ない中でもTwitter上で現地の方からの情報を見ながら色々な研究を深める事が出来ましたし、現在も日に日に変わっていく最新情報はとても貴重なものと言えます。

漁業や観光業で起きている災害としての側面は、一刻も早く平穏を取り戻せるよう願っています。一方で、海岸の軽石を眺めるのは、岩をハンマーで叩き割る必要も、山に登る必要もなく、かなり安全に地球の息吹を感じることが出来る珍しい機会です。この機会に海岸に落ちているモノを少し気にしてみるのはいかがでしょうか?

参考文献

- (2)

- 気象庁地震火山部 火山監視・警報センター,月刊火山概況・火山活動解説資料「福徳岡ノ場の火山活動解説資料(令和3年8月)」

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/tokyo/21m08/331_21m08.pdf

- (3)

- Jutzeler, M., Marsh, R., van Sebille, E., Mittal, T., Carey, R.J., Fauria, K.E., Manga, M., McPhie, J. (2020) Ongoing Dispersal of the 7 August 2019 Pumice Raft From the Tonga Arc in the Southwestern Pacific Ocean. Geophysical Research Letters, 46, e1701121. https://doi.org/10.1029/2019GL086768

- (7)

- 吉田武義・藤原秀一・石井輝秋・青木謙一郎(1987)伊豆・小笠原弧,福徳岡の場海底火山の地球化学的研究.核理研研究報告, 20, 202-215

- (8)

- 加藤祐三(1988)福徳岡の場から琉球列島に漂着した灰色軽石.火山,第2集第33巻,21-30.