土田 真二(つちだ しんじ):

1966年東京都生まれ。1991年に東京水産大学水産学部資源増殖学科卒業。1996年に東京水産大学(現・東京海洋大学)大学院水産学研究科資源育成学専攻博士課程修了。1998年に海洋科学技術センター(現・海洋研究開発機構)入所。海洋生態・環境研究部研究員を経て、2014年より現職。

渡邊 佳孝(わたなべ よしたか):

1976年和歌山県生まれ。1999年に慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業。2001年に同大学大学院理工学研究科機械工学専攻修士課程修了、2009年に東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科応用環境システム学専攻博士課程修了。2001年より海洋科学技術センター(現・海洋研究開発機構)海洋技術研究部研究員。2004年から同先端技術研究プログラムで技術研究副主任、技術研究主任などを経て、2014年より現職。

東北地方太平洋沖地震・津波で被災した東北地方の水産業の復興を後押しするために発足した「東北マリンサイエンス拠点形成事業(TEAMS)」。そのプロジェクトに参加する研究者へのインタビュー連載、今回は水産業にとって重要な資源であるズワイガニとキチジに音波発信器を取り付け、その行動を追跡する研究により貴重な水産資源の持続的な利用を後押ししようとする、JAMSTECの土田真二さんと渡邊佳孝さんの活動を紹介する。

水面に姿を見せない深海生物の行動を追跡

──TEAMSが発足する以前は、どのような研究をされていたのですか。

土田:私は、深海の熱水噴出域に生息するエビやカニの仲間(甲殻類)の研究をしてきました。具体的には、ユノハナガニやゴエモンコシオリエビなどの生態を、潜水調査船や無人探査機で観察するのですが、1回の観察時間は長くて5、6時間程度。生物の暮らしのごく一部を見ているにすぎず、もっと長く観察する方法はないかと考えていました。採集して水槽で飼育すれば、長時間にわたってその行動を観察できますが、水圧などの環境がどうしても変化してしまうため、リアルな姿を捉えられているとはいえません。そこで、生物の行動を追跡する技術があれば、より詳しく深海生物の生態を明らかにできるのではないかと思い、以前から海洋工学センターの渡邊さんに相談していたのです。

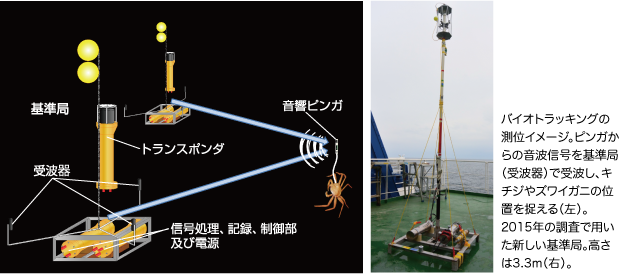

渡邊:私が所属する研究グループでは、水中で用いる音響技術の研究開発をしています。水中では電波はほとんど使えませんから、位置を測定するにも音波を使います。そのため、私たちは、音波を使った測位技術などの開発を進めています。私のこれまでの主な研究対象は自律型無人探査機でしたが、土田さんから深海の生物にピンガと呼ばれる音波発振器を取り付けて、その行動を追跡するバイオトラッキング・システムはできないだろうかという相談を受けていました。

土田:陸上の動物では、電波発信器を取り付けて行動を追跡する研究が盛んに行われています。海の生き物でもウミガメやアザラシでは、その活動のデータを蓄積するデータロガーを装着する調査が行われており、近年、急速にバイオロギング・サイエンスが発展しています。深海の生物でも応用したかったのですが、ウミガメやアザラシと違って、海中や海底近くで生活する海洋生物には大きな問題がありました。

バイオロギング・サイエンスでは、調査対象となる動物にデータロガーを装着して、さまざまなデータを集める調査が盛んに行われている。水温や水圧といった生活環境の情報だけでなく、加速度センサーやカメラを取り付けることで、その行動そのものも観測できるが、ロガーに蓄積したデータを得るために、電波通信を用いる場合が多く、ウミガメやアザラシのように水面に浮き上がる生物でないと難しい。魚類などの海洋生物は、一生を海中で暮らしているため、従来のバイオロギングとは異なるシステムの開発が求められていた。

──TEAMS発足以前から、共同で研究が始まっていたのですか。

土田:いつか共同研究できればと話し合っていたのですが、これまでにないシステムをゼロから開発しなければならないため、なかなか実現しなかったのです。そこへTEAMSが発足すると聞き、水産業にとって重要魚種となっている生物の行動が追跡できれば、漁業関係者の皆さんにも活用していただける情報が得られるに違いないと考えました。東日本大震災を目の当たりにして、何かお役に立つことができないものかと考えていましたが、研究者としての自分の経験や知識を生かして、被災地域の水産業の復興を後押しする研究ができるのではないかという思いから、東北地方の太平洋沿岸で獲られているズワイガニ、キチジを調査対象としたバイオトラッキングを提案することにしました。

距離、方向がわからなくても位置を割り出す方法とは

──ズワイガニ、キチジの行動を追跡するための技術は、ゼロから開発しなければならなかったのですか。

土田:深海と呼ばれる比較的深い海底付近に暮らすズワイガニやキチジの行動を高精度で追跡する研究は、過去に例を見ない試みだと思いますが、こうした小型生物に装着できる小さなピンガはすでに市販されています。これは、浅い海に生息する魚に装着し、ピンガが発する音を捉える受波器の近くを通ったかどうかを調べるような研究に使われていました。

渡邊:ただ、従来のピンガは浅いところでの使用を前提に開発されていたので、深海で使えるように耐圧性を高めるなどの改良は必要でした。TEAMS発足以前からメーカーに相談していたので、ピンガは早い段階でズワイガニ、キチジの追跡に使えるものができました。課題となったのは、ピンガが出す音波を捉えて、位置を測定するための技術開発でした。

──音波を捉えるだけでは位置を割り出せないのですか。

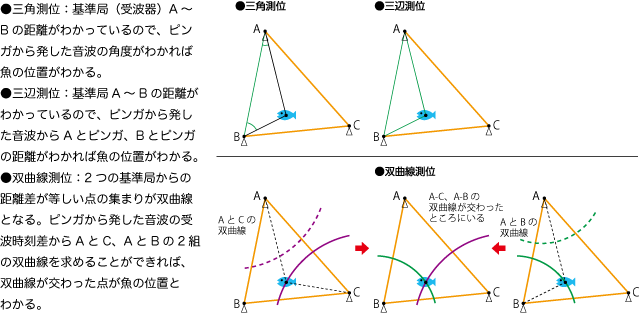

渡邊:複数の受波器が捉えた音波の情報から、ズワイガニ、キチジの位置を測位する技術が必要です。たとえば、GPS(全地球測位システム)は人工衛星からの電波を受信し、電波の到達時間から距離を割り出します。3つ以上(実際のシステムは4つ以上必要)の人工衛星からの距離がわかれば、地球上のどこにいるのかを明らかにすることができ、こうした方法は「三辺測位」と呼ばれています。この測位法が利用できればいいのですが、技術的な問題がありました。ピンガが音波を発して受波器が捉えるまでの時間を、海中を音波が伝わる速度から測定できれば、その距離を割り出すことはできますが、ピンガと受波器を搭載した基準局の時計が同期していないため、長く海底に沈めていると少しずつずれてしまい、正確な時間を測定することができないのです。

──正しい時間がわからなければ、ピンガと受波器の距離も算出できませんね。

渡邊:そこで、「三角測位」という方法の利用を検討しました。この方法では、位置を測定したい対象に対して2カ所以上からの方向(角度)がわかっていれば、位置の算出が可能です。海底に沈めた基準局には、4つの受波器を搭載しました。ピンガが発した音波が基準局に到達したとき、4つの受波器の位置が異なるため、音を受ける時間に若干の時間差が生じます。これを利用すればピンガがある角度がわかりますから、2カ所以上の基準局があれば、ピンガを取り付けたズワイガニ、キチジの位置がわかると考えたのです。ところが、この測位法にも問題がありました。1つの基準局で4つの受波器が一律に音を受けられた例が少なく、期待していたほどピンガの方向を特定できませんでした。

──では、どのようにズワイガニやキチジの位置を測定したのですか。

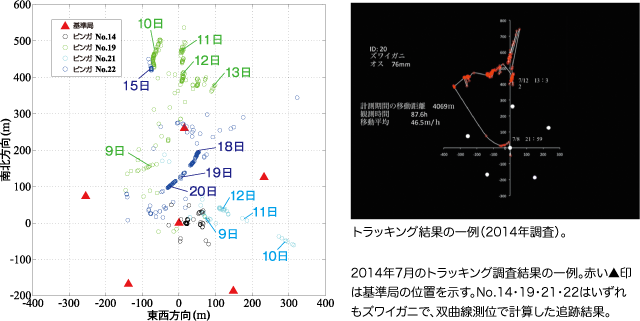

渡邊:「双曲線測位」という方法を使いました。複数の基準局の同期がとれていれば、音波を受けた時間のずれは明らかなので、2つの基準局に対してその時間差が等しいピンガがある可能性のある線(双曲線)を引くことができます。2014年の調査では、5つの基準局を海底に設置していましたから、複数の双曲線を引くことができ、その交点からピンガの位置を明らかにできました。

──基準局の位置は、正確にわかっているのですか。

渡邊:基準局は船からフリーフォール(自由落下)で沈めるため、必ずしも船の真下に設置できるわけではありません。そこで、各基準局には着底後の位置を正確に測定するための音響トランスポンダという装置を取り付けています。

音響トランスポンダは、“音波の灯台”とも呼ばれ、海中で正確な位置を把握するために、海洋探査では一般的に利用される測位技術。船から発せられた「質問信号」と呼ばれる音波を受け取ると、「応答信号」と呼ばれる音波を発する。船には複数の受波器が搭載されているので、個々の受波器が音波を受け取る時間のずれから、トランスポンダがある方向を測定できる。今回の調査では、より正確に位置を割り出すために、船を動かしながら何度も信号のやり取りを行い、トランスポンダが組み込まれた基準局の位置を算出した。

──ピンガはどのようにズワイガニやキチジに装着したのですか。

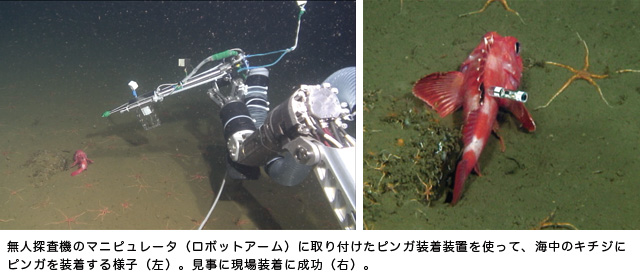

土田:2つの方法を試してみたのですが、1つは、無人探査機「ハイパードルフィン」で採集して、生かしたまま船上でピンガを装着し、後日放流するという方法です。ズワイガニは甲羅に接着剤で、キチジは細い釣り糸で魚体に取り付けていました。この方法だと、ズワイガニはよいのですが、キチジは生かしたまま船上に持ち帰るのが難しく、わずかな個体しか装着できませんでした。もう1つは、海底の現場でピンガを装着する方法で、そのための装置を開発しました。その装置はゴムの力を使って、先端に返しのある針を付けたピンガを打ち込むものです。最初は、ズワイガニで試したのですが、打ち込む勢いが弱いと針が跳ね返されてしまいますし、勢いが強すぎると傷つけてしまい、ズワイガニが弱ってしまいます。適度な強さで打ち込むのが、とても難しいのです。そこで、今度はキチジを対象として実施しました。魚は通常近づくとすぐに逃げてしまうことが多いのですが、キチジは近づいただけでは逃げないことが、これまでの調査でわかったのです。2015年の調査では、現場装着装置をキチジに行ったところ、多くの個体で成功しました。

予想より広範囲に移動していたズワイガニ

──これで、ズワイガニやキチジの行動を追跡できるようになったわけですね。

土田:まだ課題がないわけではありません。ズワイガニやキチジが多く生息していることから、釜石沖に基準局を設置することを決めたのですが、心配したのは、底引き網に絡んでしまうことでした。網に絡むリスクをできるだけ抑えようと、2014年の調査では、背丈の低いピラミッド型の基準局をつくったのですが、受波器が低くなったためか、ピンガが発する音波をうまく受けられなかったのです。

渡邊:特に水平方向に伝わる音波は、垂直方向の音速の分布次第で大きく屈折しながら伝わります。基準局の位置が、ほとんど海底面から発せられる音波が届かないシャドーゾーンに入ってしまう懸念がありました。実際に、2014年の調査では、潮流の変化と音波を受けられない時間帯に相関がありました。本来ならば、高さ100 mくらいの基準局を設置したいところですが、さすがにそれは不可能なので、2015年の調査では、せめてということで高さ3 mほどの基準局を設置しました。

土田:さらに、底引き網に絡むリスクを低くするため、底引き網漁が活発でない、大槌沖の水深700 mぐらいの海底に8基の基準局を設置しました。約3 mの高さがあるので、2014年の調査よりも、うまく音波を捉えてくれると期待していますが、データはすべて基準局に保存されているので、来年の3月に海底から引き揚げるまではわかりません。

──データはどのように回収されるのですか。

土田:遠隔操作でデータの蓄積部分を切り離して、浮き上がらせれば楽なのですが、漁業を行う海域に人工物を残すわけにはいかないので、無人探査機を使ってすべて回収するようにしています。

──2014年の調査では、成果は得られましたか。

土田:うまく音波を受波できなかったとはいえ、興味深いデータも得られています。あるズワイガニのオスは87時間ほどで4 kmも移動していることが明らかになりました。データが途切れているところは、直線でつないでいますが、最低でも4 kmの移動は間違いありません。キチジは138時間で1 kmほど移動したものもいました。バイオトラッキングを実施する前、ズワイガニやキチジは、どちらもあまり動かないのではないかと考えていただけに、思いのほか移動しているという印象を持ちました。

──ズワイガニやキチジを追跡する調査は、今後、東北地方の水産業の復興にどのように役立てられるのでしょうか。

土田:2014年に行った調査結果だけでは、水産業の復興に役立つ情報は少ないと思いますが、2015年の調査では、5月に基準局を設置するとともに、ズワイガニとキチジにピンガを取り付けて追跡調査を開始し、2016年3月にデータを回収する予定です。ほぼ10カ月間行動を追跡することで、詳しい生態を明らかにできるのではないかと期待しています。現代の漁業では、ハイパワーな漁船と高性能な漁具が使われていますから、簡単に漁獲圧が高くなってしまい水産資源をうまく管理できなくなってしまいます。そこで、このような手法により、行動の周期性が明らかになれば、どこにどのくらい生息するのかがわかり、効率的な漁業や、資源をうまく管理することも可能になるはずです。このシステムはまだ完成ではなく、ピンガを装着できる個体数を増やしたり、追跡できる範囲を拡げたりなど、取り組まなければならない課題はまだまだあると思いますが、持続可能な漁業の実現に向けて、少しでも役に立ちたいと考えています。

本内容は「海と地球の情報誌 Blue Earth」(2015年12月発行)

第27巻第6号(通巻140号)でも掲載されています。

![[第10回]貴重な水産資源を追跡し持続可能な漁業の実現を支援する

土田 真二 生態系変動解析ユニット 技術副主幹

渡邊 佳孝 生態系変動解析ユニット 技術研究員](img/10/h.jpg)