広瀬 雅人(ひろせ まさと):

1982年、大阪府生まれ。2005年に筑波大学第二学群生物学類卒業。2010年、北海道大学大学院理学研究院自然史科学専攻博士課程を修了し、同専門研究員。2011年、国立科学博物館動物研究部を経て、2012年より現職。

2012年1月に始まった「東北マリンサイエンス拠点形成事業(TEAMS)」は、東北地方太平洋沖地震と津波で被災した水産業の復興への貢献を目指している。このプロジェクトに参加する研究者を紹介するインタビュー連載、今回はコケムシを通して大槌湾の震災の影響を探る広瀬雅人さんを紹介。一見、水産業とは何の関わりもなさそうなコケムシの研究が復興にどのように貢献できるのか、語ってもらった。

偶然出会ったコケムシの美しさに魅せられて研究の道へ

──TEAMSではどのような研究をされているのですか。

広瀬:東京大学大気海洋研究所のTEAMSの研究活動(海洋生態系変動メカニズムの解明)は、6つのテーマに分かれていて、私はテーマ2「地震・津波による生態系攪乱と、その後の回復過程に関する研究」に参加しています。このテーマには16もの研究グループがあり、それぞれ専門分野の生物について調査・研究を進め、大槌湾をはじめ三陸沿岸域を中心に、東北の海に生息する生物や生態系が、地震・津波でどのような影響を受け、どのように変化しているのかを調べています。そのなかで、私はコケムシという動物を中心とした付着生物の調査・研究に加えて、底生生物の調査も行い、標本や記録を残す作業を行っています。

──TEAMSは被災地の水産業復興への貢献を目指していると伺っていますが、コケムシは水産業とどのような関係があるのですか。

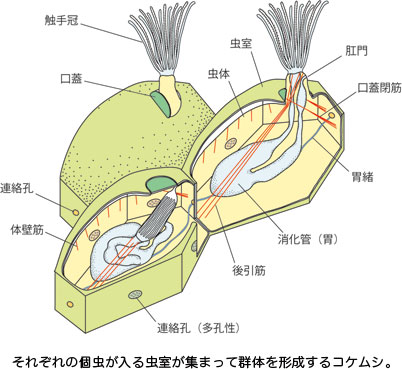

広瀬:確かにコケムシはカキやホヤなどと違い、水産業と直接関わりはありませんよね。ただ、私はコケムシのような基礎研究であっても必ず何かのかたちで人の役に立つはずだと、震災前から考えていました。現在はコケムシを指標に、震災前後で大槌湾の環境がどのように変化したかを捉える研究を進めています。コケムシは種類によってさまざまな群体をつくり、硬い骨格を形成するものもいます。個々の個虫は虫室と呼ばれる炭酸カルシウムでできた部屋をつくり、これが集まって大きな群体ができるわけです。個虫の寿命は数週間程度なので、個虫がいなくなった虫室はそのうち壊れてしまいますが、別の個虫が入ることで虫室は維持されます。その結果、なかには何年間にもわたって骨格を維持するコケムシもいるので、その骨格を詳しく調べれば、震災前後の環境の変化を捉えることができるのではないかと考えています。

──震災以前はどのような研究をされていましたか。

広瀬:コケムシの記載分類を行っていました。記載分類というのは、わかりやすく説明すると新種を見つけて名前を付ける研究ですが、ただ新種に名前を付けるだけではなく、それらを整理して、コケムシがどのように進化してきたのかを調べたり、近縁関係にあるグループをまとめたりする研究をしていました。

──コケムシとはどのような生物ですか。

広瀬:ホタテやカキの貝殻を見ると、ざらざらした斑点のようなものが付いていることがありますよね。実はこれがコケムシです。岩に生えたコケのように見えることから、コケムシという名前が付けられていますが、れっきとした動物です。肉眼で見える姿は多くのコケムシが集まった群体で、1匹は1㎜にも満たない小さな生物です。無性生殖で自分のクローンを増やして群体を形成します。群体の形は種類によって異なり、コケのような群体のほか、柔らかい海藻のような群体をつくるものや、硬いサンゴのような群体をつくるものもいます。

コケムシは、コケムシ動物門(外肛動物門)に分類されている。触手に繊毛という細い毛がたくさん生えており、これを動かすことで水流をつくり、水中のプランクトンを

──どうしてコケムシを研究されるようになったのですか。

広瀬:昔から生き物が好きで、高校生のころはよく野鳥を観察していました。ある日、学校の隣にある池でカワセミの写真を撮っていると、池のなかに直径50㎝ほどのブヨブヨした寒天質の塊があることに気付きました。魚やカエルの卵とは明らかに違うので、学校に持ち帰って図鑑で調べてみましたが、何という生き物なのかどうしてもわからない。淡水の生き物なら、日本最大の湖である琵琶湖の近くにある研究機関に問い合わせればいいと考え、琵琶湖研究所(現・滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)に写真とサンプルを郵送して問い合わせ、やっとコケムシの群体であることがわかりました。正確にはオオマリコケムシといって、しばしば全国の池や沼で発生して話題になるコケムシでした。顕微鏡で観察してみると、群体を形づくる1つ1つの個虫はとても美しく、すぐに魅せられ、コケムシを研究したいと考えるようになりました。高校生時代にオオマリコケムシに出会わなければ、研究者にもなっていなかったかもしれません。

コケムシの骨格を分析して大槌湾の地震・津波の影響を調べる

──どのようにしてコケムシのことを学び始めたのですか。

広瀬:日本に限らず、世界的にもコケムシの研究者は決して多くありません。現在、国際コケムシ学会には200名程度の研究者が入会していますが、学会の大会に参加するのは70名程度です。高校生のころ、日本にはすでに現役で淡水産コケムシを研究されている方はいなかったので、すでに退官されていた先生や海外の研究者に「コケムシのことを教えてほしい」と手紙やメールを出して、文献を送っていただいたりしました。進学した筑波大学では、1年のころから形態学の研究室の片隅で、オオマリコケムシを採集しては発生の様子を調べていました。

──学部1年生のころから研究室に出入りしていたのですか。

広瀬:はい。コケムシの研究をしたいとお願いしたところ、快く迎え入れてくださり、授業の合間や放課後に研究をさせてもらっていました。そこでオオマリコケムシの生態と発生を一通り調べ終え、ほかの淡水産コケムシについても調べようとしたのですが、種名がどうしてもわからない。よく調べてみると、日本の淡水産コケムシの分類は30年以上ほとんど手付かずのままだったのです。そこで、コケムシの生物学を発展させるためには、まずは分類から整理し直さなければと思い、コケムシの分類を専門とされている先生がいらっしゃる北海道大学の大学院に進学しました。修士課程では淡水産コケムシの系統分類、博士課程からは海のコケムシの分類に取り組みました。

──なぜ淡水産コケムシから海のコケムシに研究の対象を変えたのですか。

広瀬:研究対象を変えたわけではなく、コケムシの本質についてもっと知るために対象の幅を広げました。これまでに報告されているコケムシの現生種は6,000種ほどいます。しかし、そのほとんどは海産で、淡水産コケムシは90種ほど。しかも、淡水産コケムシは乾燥に耐える休芽になって、渡り鳥に付着して全世界に運ばれるため、外国の池や沼でも日本のコケムシとよく似たものが採取されます。多様性は決して高くありません。このように、淡水産コケムシは、コケムシのなかでは非常に特殊なグループだったのです。一方、海産コケムシは古生代から化石記録が知られています。そこで博士課程に進んだのを機に、前々から興味をもっていた海産コケムシの研究にも取り組むことにしました。その当時から、東京大学の国際沿岸海洋研究センターにもお世話になり、大槌湾に生息するコケムシも採集していました。

──震災以前から大槌湾と関わりがあったのですね。TEAMSでの主要な研究テーマは、コケムシの骨格を調べて、震災前後の環境の変化を捉えるとのことですが、骨格の形成過程は明らかになっているのですか。

広瀬:まずはその点を明らかにしようと、現在、研究を進めています。大槌湾で採取したコブコケムシの仲間の骨格を切ってみると、その断面に年輪のような層構造が見られます。コケムシの骨格の酸素同位体比は、周囲の海水の酸素同位体比や水温によって季節的に変化しているはずなので、これを調べることにより、骨格の形成過程や過去の環境変化を明らかにしたいと考えています。

原子核を構成する中性子の数の違いから、さまざまな同位体が存在する。酸素の場合、安定同位体には、陽子8個、中性子8個の16O、陽子8個、中性子9個の17O、陽子8個、中性子10個の18Oがあるが、海水中の酸素同位体比は水温や塩分濃度によって変化する。炭酸カルシウムでできたコケムシの骨格はサンゴ等と同様に海水の同位体比や水温を反映していることから、コケムシの骨格に見られる層構造に応じて酸素の同位体比が周期的に変化していれば、骨格が形成された時期を特定できるため、骨格の成長率から、その時の環境がコケムシの生息に適したものだったかどうかが推定できると、広瀬さんは考えている。

──環境変化の指標として利用しようとしているコブコケムシの仲間は、どのような環境にいるコケムシですか。

広瀬:コブコケムシの仲間は浅海域の藻場などにも普通に生息していますが、ここで私が対象としている種は、大槌湾の湾口部の水深100m位の海底に生息しています。さすがに潜ることができる水深ではないため、ドレッジを用いて採集したり、地元の漁師さんから網にかかったサンプルをいただいています。大槌湾では、東京大学大気海洋研究所を中心としたTEAMSのメンバーが比較的浅い海域を中心に調査を行い、海藻・海草藻場への津波の影響などを調べています。また、沖合の深い海はJAMSTECの皆さんが調査を行っています。ただ、浅海域から深海域への移行帯にあたる水深100mほどの海底の津波の影響については、ほとんど手付かずの状態です。そこで、コケムシの骨格を用いた環境調査技術を確立して、調査が進んでいない深さの地震・津波の影響や環境変化を明らかにしていきたいと考えています。

付着生物の調査結果を水産業の復興に役立てるために

──広瀬先生は、TEAMSではコケムシ以外の調査も行っているのですか。

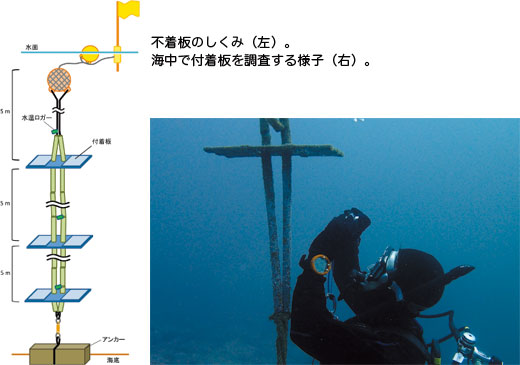

広瀬:現在は大槌湾と松島湾において、コケムシに加えて、フジツボやヒドロ虫などの付着生物の調査も行っています。これまで、付着生物が大槌湾のどこでどの時期に多く発生するのかはほとんど明らかになっていませんでした。そこで、大槌湾では湾口、湾央、湾奥の各地点に板(付着板)を沈めて、どんな付着生物が、いつ、どれだけ付着するのかを調べています。付着生物の多くは海水に含まれるプランクトンなどを漉しとって食べる

──濾過食性の付着生物が水産物に付くことで問題になることはありませんか。

広瀬:コケムシなど多くの付着生物は基本的には無毒無害なので、貝殻に少し付着するぐらいなら問題にはなりません。しかし、ホタテ養殖におけるザラボヤの付着被害に見られるように、付着生物があまりに多いと、養殖水産物の生育に影響が出る可能性もあります。ですから、岩手県のカキ養殖では、養殖筏につるしているカキを一度引き上げて、湯に漬ける温湯処理が行われています。温湯処理はカキにとって影響が少ない短時間で行われるため、付着生物だけを選択的に防除しているのです。ただし、温湯処理は経験的に行われており、どのタイミングで行うのが最も効果的なのかは、まだよくわかっていません。養殖筏のカキを引き上げて湯に漬けるのは大変な作業です。付着生物が現れる時期がわかれば、それに合わせて最も効果的な時期に処理できます。付着生物についての理解が深まったからといって、明日とれる水産物の量が増えるわけではありませんが、その防除を支援することで、間接的に被災地の水産業の復興の役に立てるのではないかと考えています。

──調査を行う上で、苦労されていることは何ですか。

広瀬:コケムシはよいのですが、その他の付着生物の分類にはいつも頭を悩ませています。また、付着生物は種類によって形態や構造が大きく異なるため、分類群に応じた付着量の定量化に工夫が必要でした。そして最も悩まされているのは、付着板が流されてしまうことです。流れの影響も考慮して設計し、土

──水産業の復興に役立てることも期待される一方で、コケムシをはじめ濾過食性付着生物の分布や生態が明らかになれば、大槌湾の自然を理解する上でも重要な知見になりますね。

広瀬:今回の幅広い調査で、巨大地震・津波の影響や、生態系がどのように回復していくのかが徐々に明らかになっていくものと、私自身も期待していますが、その成果は復興に貢献するだけでなく、後世に伝えるべき重要な知見になるでしょう。だからこそ、私は調査で得られた生物をすべて標本とし、後世の研究者が利用できるかたちで残すようにしています。論文に記された種名だけでは後世の研究者がその実態を確認することは不可能ですが、標本が残されていれば、数十年後、数百年後になっても、当時の回復過程にある大槌湾の生物相を実際に手にとって知ることができるのです。日本列島の近くにあるプレート境界付近では、繰り返し巨大な地震・津波が起きています。今後の備えとしても、今回のTEAMSの研究活動で得られた知見は必ず役に立つはずです。後世に引き継ぐべき知見を積み重ねていくつもりで、研究に取り組んでいきたいと考えています。

本内容は「海と地球の情報誌 Blue Earth」(2015年8月発行)

第27巻第4号(通巻138号)でも掲載されています。