木島 明博(きじま あきひろ):

1953年生まれ。1978年、東北大学大学院農学研究科水産学専攻修了。博士(農学)。日本学術振興会奨励研究員、高知大学農学部助手、東北大学農学部助教授、教授を経て、2000年から東北大学大学院農学研究科教授。現在、宮城県女川町にある東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター複合水域生産システム部(女川フィールドセンター)で活動。元東北大学副学長・高等教育開発推進センター長。専門分野は沿岸生物学・水族遺伝育種学。

2012年1月に始まった「東北マリンサイエンス拠点形成事業『海洋生態系の調査研究』(TEAMS)」は、東北大学、東京大学大気海洋研究所、海洋研究開発機構(JAMSTEC)を中心に多くの大学・研究機関が参加し、海洋科学・水産科学などの英知を活かして、被災地域の復興を強力に後押しすることを目指している。「海拓者たちの肖像」では、TEAMSに集結した研究者へのインタビューを連載。3回目となる今回は、TEAMS全体の代表であり、東北大学を中心とする研究グループを率いる木島明博教授に話を聞いた。

被災直後の過酷な状況でも調査に向かう“研究者魂”

──木島先生は、これまでどのような研究を続けてこられたのですか。

木島:私の専門は沿岸生物学、水族遺伝育種学で、水産資源の保全と生産管理に遺伝学を応用する研究を行っています。海洋生物は、たとえばアワビなどではそのほとんどが野生で、たくさんの親がたくさんの子どもを産みますが、そのほとんどが生まれてから稚貝になるまでに死んでしまい、ある一定の個体が生き延びてまた子どもを産んでいきます。そのため自然では特定の親からの子どもが生き延びるのではなく、多くの親の子どもが生き延びる仕組みになっています。しかし、少ない親を使って人の手で稚貝に育ててから海に放すと、大量死する時期を過ぎているので、少数の親からの子どもが高い確率で生き残ることになります。これでは資源量は維持されても、アワビの遺伝的多様性は劣化してしまう可能性があります。私たちの研究グループでは、フィールドで採取したアワビなどの海洋生物の遺伝的な多様性を調べて、稚貝などの種苗の放流の影響を明らかにしようとしています。

──フィールドでの調査が非常に重要ですね。

木島:東北大学には、女川町に複合生態フィールド教育研究センター(以後、女川フィールドセンター)があるので、女川湾とその周辺の三陸沿岸の海で存分に調査することができます。これまで、大学の研究者の中には、教育研究の中心は研究室にあって、フィールドはデータを取る場所だというイメージを持った人が多かったように思います。しかし、それだけが教育研究ではないと、私は考えています。特に自然を相手にする農学部の研究では、フィールドで課題を抽出し、フィールドで解決策を見出す研究、その研究を通しての教育が求められるようになっています。女川湾に面した場所に教育研究拠点を持つ、東北大学の研究者や学生は本当に恵まれています。

女川フィールドセンターは、1933年に東北帝国大学(現・東北大学)理学部の研究施設、海洋水産化学研究所として設立された。1939年には農学研究所水産部の女川水産実験所が併置されたが、1956年に施設全体が統合され、農学部附属水産実験所となった。ただし、当時は研究室体制はとっておらず、調査のたびに仙台市内の農学部のキャンパスから教員・学生が行き来していた。1996年の農学部の改組に伴い、農学部附属海洋生物資源教育研究センターと名称が改められたのを機に、常駐する初代の教授として木島教授が赴任。それ以来、木島教授は女川フィールドセンターに居を構え、女川湾を中心に三陸の海で調査、研究を行っている。なお、2003年に陸域の附属農場と統合され、現在の名称に改められた。

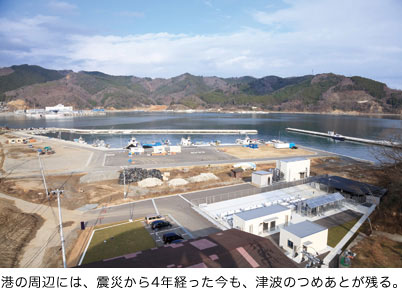

──研究活動の基盤となっていた女川フィールドセンターも、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波で、大きな被害を受けたそうですね。

木島:センターの建物は文字通り全壊でした。研究機材、貴重なデータ、図書室の蔵書などはすべてが失われましたが、幸い人的な被害はありませんでした。センターには当時教職員と学生、学外研究員がいましたが、全員無事に高台に避難できました。また、センターで運用していた2隻の調査船は、地震直後に津波に備えて沖に出していたので無事でした。

──船が無事でも、すぐに調査を再開することはできなかったのではないですか。

木島:私たちの研究機材は失われてしまいましたが、宮城県水産技術総合センターの研究機材が被害を免れていました。そこで、無事だった調査船を使い、宮城県と共同で2011年8月ころには調査を始めていました。

──震災直後にどういった調査を行ったのですか。

木島:女川湾だけでなく、仙台湾や周辺海域の海洋環境全般について調べました。女川湾では津波の影響で大量の泥が海底に堆積していました。沖合の深いところから運ばれた泥に加えて、陸域から流された泥も混ざり、一度巻き上げられてから海底に沈んだのではないかと考えられました。海底が変化すれば、そこに暮らす生物も変わってしまう可能性があり、水産業への影響が心配されます。ですから、船を使った調査では海底の状態も調べることにしたのです。

──ライフラインは寸断され、道路も瓦礫でふさがれる中、調査を行うにも苦労されたのではないですか。

木島:おっしゃる通り、普段通りの調査とはいきませんでした。船ばかりではなく陸域からも車を使って調査を始めました。過酷な環境に置かれても、なお調査を行おうとする教職員や学生たちの“研究者魂”のすごさを見た思いがしました。というのも、津波の影響を調べるなら、できるだけ早く調査を開始する必要がありました。津波によって沖合や陸域の泥が堆積したといっても、潮の流れで刻一刻と変化していきます。研究設備の回復を待っていたら、津波の影響を調べられなくなってしまいます。ですから、できる調査から始めたのです。

津波の影響で海の環境は激変し漁師の経験が活かせない

──TEAMSへは、どういった経緯で参加することになったのですか。

木島:これだけの災害ですから、震災後、どうやって漁業を再開できるか、どうすれば復興できるか日々考えていました。メディアは大きな被害状況ばかりを大きく報道し、沿岸部全滅の印象を与えていました。一方で被害が少なかった地域もあり、生物は絶滅したわけではなく、復興への期待も生まれてきました。被災地への関心の高さゆえに、特定の海域の調査結果が拡大されて広まってしまったのでしょう。この出来事で、特定の海域だけを調べて情報発信したのでは、正確な情報を伝えることは難しいと実感しました。被災地での調査は総合的かつ統合的でなければならない、そう考え、東京大学、JAMSTECの方々と新たな復興研究について話をしていました。その年の後半に文部科学省が東北マリンサイエンス拠点形成事業と銘打った復興プロジェクトを公募し、私たち3機関を中心としたプロジェクトが採択され、TEAMSが動き出しました。被災したとはいえ、東北大学は女川に研究拠点があり、東京大学大気海洋研究所は岩手県大槌町に研究拠点がありました。当時JAMSTECは震災直後に大型調査船を三陸沖に出し、調査を開始していました。まさに総合的かつ統合的な研究体制が整ったといえるでしょう。

──TEAMSでは、被災地域の水産業の復興支援を目標に掲げています。TEAMSの研究活動は、どのように水産業の復興に貢献できるのでしょうか。

木島:漁師の皆さんは、これまで長年の経験から得た知恵を元に漁業を行ってきました。しかし、今回の津波では、女川湾でも巨大な防潮堤が破壊され、地形も変わってしまいました。地形が変われば、当然、潮の流れも変化しますから、漁師さんが培ってきた経験が通用しなくなることが考えられます。たとえば、カキの養殖棚を設置する場合、潮の流れからカキのエサとなるプランクトンが多く流れてくる場所に設置しなければなりません。その点で、津波の後に海況がどう変化したかを明らかにできれば、非常に重要な情報となります。

──実際に漁師さんから海況情報を求められることはありましたか。

木島:はい。水温・塩分・溶存酸素量、さらには潮の流れなど、さまざまな海況情報を求められるようになりました。漁師さんたちは、震災後に自らの経験が通用しなくなっていることをよく実感されているのでしょう。そこで、女川湾・志津川湾・長面浦・鮫浦湾に観測装置を設置して、リアルタイムの観測情報を提供しています。ホームページから観測地ごとの二次元バーコードを携帯電話で読み込んでもらうことで、観測データが受信できるようにしています。

新しい漁具を開発し瓦礫が沈んだ海でも漁を再開

──これまでの調査・研究で、被災地の水産業の復興に貢献する成果は得られていますか。

木島:私たちの研究チームで行っている志津川湾の岩礁域におけるアラメ群落とキタムラサキウニなど植食動物の研究成果は、水産業復興に役立つのではないかと考えています。志津川湾も他の三陸沿岸と同じように、津波で深刻なダメージを受けました。湾奥で藻場を構成するアラメの70%以上が津波の影響で根元から折れるなどして損傷しました。さらに、2011年の秋には、その年に生まれたウニの大量発生によって、復活しつつあった海藻が食べ尽くされてしまい、志津川湾の広い範囲で海藻が失われました。いわゆる“磯焼け”です。海藻と海藻を食べるウニによって成り立っていた均衡が津波によって崩れたことも要因の1つとして、ウニの大量発生と磯焼けが起きてしまったのでしょう。

──ウニが大量発生したら、それを獲って、元の均衡状態に戻すことができるのではないでしょうか。

木島:磯焼けした海のウニはまずくて食べられたものではありません。皆さんがイメージするおいしいウニは海藻を食べて育ったものですが、ウニはとても悪食で、磯焼けで海藻がなければ、魚の死骸でも何でも食べてしまう。そういうウニはまずいだけでなく、殻を割ると身がどろどろに溶けて、商品になりません。

──とはいえ大発生したウニを放置しておいたら、磯の生態系の回復の妨げになってしまうのではないでしょうか。

木島:はい。そこで、ウニを獲ることを研究者が提案しました。といっても、そのままでは商品にならないので、一旦かごに入れ、海藻を与えることにしたのです。一定期間海藻を与えれば、おいしいウニになってくれます。海藻といっても、ワカメの芯など、これまで捨てていたものを与えればいいのです。私たちの仲間の吾妻行雄教授が、志津川の漁協とこの取り組みを始めていて、すでに試食会も行われています。近い将来、海藻を与えたウニが志津川の名物になるかもしれません。志津川と同じ問題を抱える地域はほかにもあるでしょうから、この取り組みがうまくいけば、他の地域でも活用できると期待しています。

──ほかにはどのような成果が上がっていますか。

木島:コンクリートなどの破片が瓦礫となって沈んでいて、大きな問題になっています。その影響で漁業が壊滅してしまったのが、宮城県南部・山元町のホッキガイ漁です。

海底に沈んだ瓦礫は、国土交通省により引き揚げる事業が行われているが、1日に引き揚げられる数は十数個程度。すべて終わるまでには相当な時間を要するとされる。どこに瓦礫が沈んでいるかを示す海図もつくられているが、これに示されているのは、大きな瓦礫だけ。それほど大きくない瓦礫でも、接触すれば漁具は壊れてしまう。ホッキガイ漁では、桁網という大きな熊手状の漁具を引き、砂地の海底に身を潜めているホッキガイを漁獲するが、瓦礫を回避しながら桁網を引くことは難しく、漁が行えない状態が続いていた。

そこで、私たちの仲間の佐々木浩一准教授が中心になって、瓦礫があってもホッキガイを獲ることができる噴流式貝桁網を導入しました。先端のノズルから高圧の海水を海底に噴出させて、ホッキガイを掘り起こして漁獲することができます。これなら漁具で砂を掘りながら進む必要がないので、瓦礫が沈んでいても、ある程度の漁獲量を期待することができます。さらに正確な瓦礫の位置と船の位置を知る必要があります。そのため精度の高いGPSを合わせて活用することにしました。これによりすでに山元町の漁協とともに試験操業が行われています。

──最後にこれからのTEAMSの活動の展望をお聞かせください。

木島:TEAMSは10年もの長きにわたる研究プロジェクトですが、この10年という期間に大きな意味があると考えています。10年かければ、被災地の漁業を中心とした産業は復興していくでしょう。大切なのは、その過程でどのようなデータが得られ、何が起こり、どのような回復過程をたどり、そして我々が何をしたのかをしっかり記録しておくことです。この経験は、将来、世界のどこかで起きるであろう津波被害からの復興にも必ず役立つはずです。

──日本では東海地震・東南海地震・南海地震の発生が心配されています。

木島:地震・津波が起きれば、西日本沿岸の広い範囲に大きな被害が及ぶことは免れないでしょう。しかし、そこでの復興の取り組みに、TEAMSの研究活動で得た知見が役立てられるのではないかと期待しています。今回のような大きな自然災害で、その影響から復興までの克明な記録は、世界的にも例がありません。TEAMSの研究活動とその成果は、人類共通の財産にもなり得るのです。そのためにも、まずは東北地方の水産業の復興をしっかりお手伝いしていかなければいけないと考えています。

同時に、単なる復旧ではなく、「科学の力で、豊かな海を」を標榜して行っているTEAMS活動は、これからの漁業に科学的知識が必要であることや、漁業・養殖業が知的産業であることを若者に伝えていきたいと思っています。海を学び、自然を学び、そして海を守っていく漁業・養殖業こそ、海洋王国日本が世界に示す特別な特徴なのですから。

本内容は「海と地球の情報誌 Blue Earth」(2015年3月発行)

第27巻第1号(通巻135号)でも掲載されています。