福田 秀樹(ふくだ ひでき):

1971年、神奈川県生まれ。1995年に東京大学理学部生物学科卒業。2001年に同大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程を修了し、同年より日本学術振興会特別研究員として東京大学海洋研究所に所属。2005年より同研究所で産学官連携研究員。2007年より現職。専門分野は生物地球化学と海洋微生物生態学。

西部 裕一郎(にしべ ゆういちろう):

1977年、滋賀県生まれ。1999年に愛媛大学農学部生物資源学科を卒業。2005年に北海道大学大学院水産科学研究院博士課程を修了。博士(水産科学)。愛媛大学沿岸環境科学研究センターCOE研究員、日本学術振興会特別研究員、水産総合研究センター東北区水産研究所研究支援職員を経て、2012年より現職。専門分野はプランクトン生態学。

生き物が介在する物質循環プロセスを通して震災に伴う沿岸域の変化を見つめる

生態系構造のカギを握るプランクトンのモニタリングから海の変化を探る

東北地方太平洋沖地震・津波で被災した東北地方の水産業の復興を支援するため、2012年1月に始まった「東北マリンサイエンス拠点形成事業(TEAMS)」。このプロジェクトに参加する研究者を紹介するインタビュー連載、今回は岩手県大槌町にある国際沿岸海洋研究センターを拠点に、大槌湾の環境変化を明らかにしようとしている東京大学大気海洋研究所の福田秀樹さんと西部裕一郎さんの研究を紹介する。

生き物が介在する物質循環プロセスを通して震災に伴う

沿岸域の変化を見つめる

森林を対象に物質循環を探るはずが海洋研究の道へ

──これまで、どのような研究をしてきたのですか。

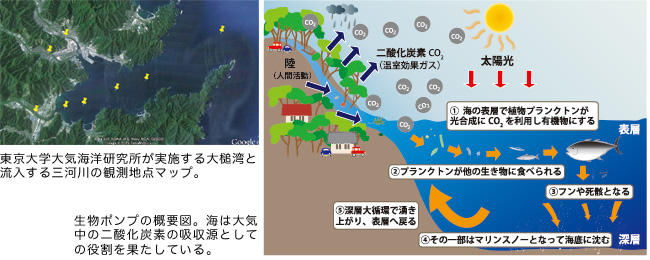

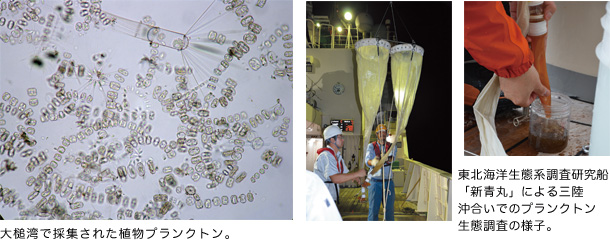

福田:生物地球化学分野の研究に取り組んできました。生物の体を構成する炭素・酸素・窒素といった物質が環境中でどう循環しているか、また、そうした物質循環に生物がどう関わっているのかを調べています。現在、人類が石油や石炭といった化石燃料を消費することで、大気中の二酸化炭素濃度を増やした結果、地球温暖化が進んでいますが、二酸化炭素は一方的に増えているわけではありません。一部は海に溶け込み、植物プランクトンにとり込まれて、光合成で有機物をつくる材料になります。こうしてつくられた有機物のうち、より大きな塊となったものは、より早く沈むことになり、大気中の二酸化炭素だったものは海面から遠く離れた海底へと運ばれることになります。生物が介在することで、大気から海へ、海の表層から海底へと炭素の循環が早められるのです。こうした海中への炭素の送り込みを生物が後押しするメカニズムは「生物ポンプ」と呼ばれ、地球温暖化が問題視されるようになった近年、大きな注目を集めています。私は、このような生物が関わる物質循環を研究しています。

──なぜ生物地球化学の研究に取り組むようになったのですか。

福田:高校のころから、生物分野の研究者を志していましたが、分子生物学のような細胞のなかで起きる現象にはあまり興味はありませんでした。かといって、個々の生物の生態を研究するのでもなく、たとえば森のなかにどれだけ生物がいて、どんな働きをしているのかを明らかにするような、世界をシステムとしてとらえる研究に興味を持っていました。今携わっている生物地球化学のような研究を、漠然とイメージしていたのですが、海を舞台に研究することはまったく考えておらず、森林を対象にしたいと考えていました。そのため大学では理学部生物学科植物学教室の門を叩きました。ところが、大学院への進学を考え始めたころ、進学を考えていた研究室の先生が退官されたのです。植物学教室のほかの研究分野の先生方に相談したところ「希望する研究をやっていい」といってくださる先生もいましたが、植物学教室に残ってもいいかどうか悩みました。

──そこで、海を対象にした研究に変更したのですね。

福田:東京大学海洋研究所(現・大気海洋研究所)で、植物プランクトンを研究されていた小池勲夫先生の授業を受ける機会がありました。研究対象こそ、森林と海とで違っていましたが、生態系のシステムを明らかにするという方向性が近かったので、小池先生の研究室に所属することにしました。海に変わっても、植物から始まる食物連鎖はよく似ているので、高校生のころから思い描いていた研究ができるのではないかと考えたわけです。

──具体的にはどのような研究ですか。

福田:全貌を明らかにしたいと思っても、生態系はあまりにも複雑です。そこで、“生物が出すゴミ”に注目して、海中の有機物が沈む過程に生物がどう関わっているのかを調べています。

──“生物のゴミ”とは何ですか。

福田:端的にいうと、生物の死骸や排泄物です。大気由来の二酸化炭素だけでなく、河川を通じて山からもたらされる、窒素やリンといった栄養塩類は、海水に溶け込んだ状態で、海のなかを漂っています。そこに植物プランクトンという生物が関わることで、無機態が有機態に、そして溶存態が懸濁態になり、食物連鎖の“食う・食われる”関係を経て、より大きな生物にとり込まれることで、より大きな物質になって、沈降が早くなるわけですが、生物の介在以外にも物質の沈降を早める働きがあります。たとえば、部屋の隅にホコリがたまって、塊をつくることがありますよね。小さなホコリも、風に舞うことで絡まり合って大きくなっていく。同じようなことが海でも起きていて、海水の流れという物理現象で、より大きな有機物の塊になるのですが、そこにも生物が関わっています。たとえば、鞭毛虫のような微生物が鞭毛を使って泳ぐことでも、その周囲の水は撹拌されて有機物の凝集が促進されるのです。

──それは、どうやって調べたのですか。

福田:実験で確かめました。微生物を培養して、抗生物質でその活動を止めた場合、物質の凝集にどのような変化が生じるのかを調べました。その結果、生物が関わる方が、物質の凝集が進み、速やかに沈降することが明らかになりました。

栄養塩類などが海中に溶け込んだ状態を、海洋化学では「溶存態」と呼んでいる。これに対し、植物プランクトンが二酸化炭素や栄養塩類を材料に光合成でつくった有機物は、より大きな粒子となって海中を漂うようになる。これは「懸濁態」と呼ばれ、溶存態と区別されている。福田さんは生物が関わることで、海中を漂う物質が溶存態から懸濁態へと変わり、より大きな生物にとり込まれた後、死骸や排泄物となって海底に沈んでいく過程を研究してきた。

震災から2カ月で調査を再開

──どのような経緯でTEAMSに参加することになったのですか。

福田:震災以前から、大槌湾でアマモ場における物質循環を調査していました。アマモ場は“海の浄化場”と呼ばれることがありますが、これは海中を漂う有機物をアマモ場が捕捉して無機化することを表しています。海水の流れが、海底から海面に向かって立ち上がったアマモの葉によって妨げられると、流れのなかを漂っていた有機物はアマモの根元の方へと沈んでいき、海底にいる微生物に食物として利用されることで、再び栄養塩類に戻るのです。この過程を調べるため、大槌湾で調査していましたから、震災直後から何かできないかと考え、TEAMS発足前の2011年5月には大槌湾での調査を開始していました。

──国際沿岸海洋研究センターも津波の被害を受けましたが、震災からわずか2カ月で調査を再開できたのですか。

福田:センターは3階まで津波が押し寄せ、実験室も保管されていた機材も、まったく使い物になりませんでした。ですから、千葉県柏市にある大気海洋研究所のさまざまな分野の研究室を回って、採水器などの調査機器を提供してもらい、自分たちの車で大槌湾まで運びました。また、調査船も失ってしまったので、津波の被害を免れた船を持つ漁師さんに協力していただくことで、ようやく調査を開始できたのです。ただ、調査を開始した5月の時点では、被災したセンターのすべてのライフラインが寸断されたままでした。幸いにもセンター職員の官舎が釜石市鵜うの住すま居いの高台にあったので、被害を免れたそちらの台所で溶存態と懸濁態の物質を分離するための濾過作業などは行うことができました。詳しい分析は、試料を宅配便で柏市の大気海洋研究所に送ってから行いました。

富栄養化が心配されたが震災前と変わらぬことが明らかに

──どのような調査を行ったのですか。

福田:私は、主に大槌湾内の栄養塩類を調べました。栄養塩類は植物プランクトンが光合成を行って有機物をつくる材料になるもので、すべての生物生産の基礎となる物質ですが、増えすぎて富栄養化すると汚濁の原因にもなります。震災で海底に沈んだ大量の瓦礫から有機物が漏れ出て富栄養化するのではないかと心配されましたが、調査の結果、2011年の夏場から冬場にかけた時期だけが、例年に比べて若干栄養塩類の濃度が高かったものの、2012年以降はほぼ例年並みの数値でした。しかも、2011年に確認された富栄養化も、春に大槌湾に入ってくる栄養豊かな親潮に比べれば問題にならない程度のものでした。

──震災の影響で水質が悪化して、漁業に支障が及ぶことはなさそうですね。

福田:大槌湾をはじめとする三陸沿岸部では、被害にあった居住地域からのさまざまな人工物が汚染源になっていないかと心配されました。そのため、大気海洋研究所でTEAMSに参加する汚染物質の担当グループが調査していますが、異常は確認されていません。

大槌湾は湾口が広く、潮通しがよいため、毎年3月には栄養豊かな親潮由来の海水で満たされ、1年で最も富栄養化する。春から夏にかけては栄養が乏しい津軽暖流由来の海水が入ってくるため、夏は貧栄養状態にあるはずだが、2011年だけは栄養塩類が若干多かったものの、漁業への影響が心配されるような富栄養化ではなかった。瓦礫についても、湾内に留まっているのではないかと心配されたが、強い津波の引き波でその多くが湾の外へ運ばれたのと、迅速な撤去作業により、ほとんど残っていないという。

──大きな津波や地震によって、大槌湾の地形が変化し、生き物にとっての環境も大きく変わったことが心配されます。そのような影響は確認されていますか。

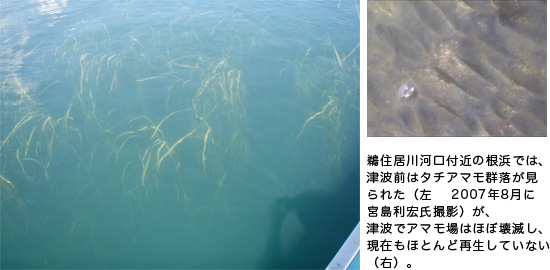

福田:以前から研究対象にしていた沿岸のアマモ場はほとんど失われてしまいました。それでも、徐々に回復するだろうと考え、水質浄化機能の違いを調べていますが、場所によって再生の程度が異なります。たとえば、箱崎地区では回復途上にあるのに、鵜住居川河口に位置する根浜地区はまったく回復していません。地震による地盤沈下に加え、津波で海底の砂地がえぐられてしまったことが、影響しているようです。さらに、周辺での大規模な復旧工事から放出される土砂を含んだ水により、水の透明度が低下しています。その濁りで太陽光がさえぎられ、アマモの成長に必要な光合成を阻害しているのかもしれません。

──現在進めている調査は、今後、どのように被災地の水産業の復興に役立てられるのでしょうか。

福田:震災前に比べて、大槌湾の栄養塩類が大きく変化していなかったことは、漁師さんにとって重要な情報になったと考えていますが、それだけでは漁獲量を増やすことにならないでしょう。しかし、大気海洋研究所の別の研究グループが作成している、大槌湾の水の循環や栄養塩類の挙動を再現するシミュレーションモデルが完成すれば、1年を通じて、栄養塩類がどう変動しているかを把握することが可能になります。栄養塩類が多ければ、カキやホタテの餌となるプランクトンが多く発生しますから、養殖筏の設置場所を決める上で重要な情報が提供できるはずです。シミュレーションモデルの精度を確かめるには、栄養塩類などの実測データが不可欠なので、私たちの調査結果はモデルの構築を支援することになり、将来の水産業の復興にも役立てられると考えています。そして、シミュレーション研究によって、より深まった大槌湾への理解が、環境保全や自然資源を利用した産業育成など、漁業を越えた幅広い分野で大槌町の財産になってくれるものと考えています。

生態系構造のカギを握るプランクトンのモニタリングから海の変化を探る

圧倒的な種類の多さに魅せられ海のプランクトン研究の道へ

──TEAMSに参加される以前はどのような研究をしていましたか。

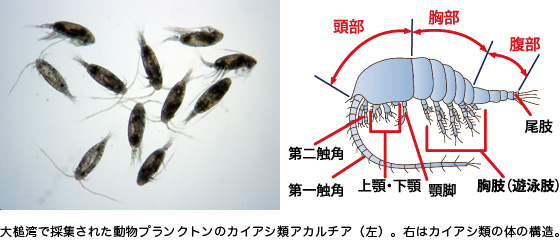

西部:いろいろな研究機関に籍を置きましたが、TEAMSに参加する直前は、水産総合研究センターの東北区水産研究所に所属して、動物プランクトンのカイアシ類を研究していました。ただ、黒潮を研究するプロジェクトに参加していたので、カイアシ類の採集のために出向いていたのは相模湾や高知沖が中心で、TEAMSに参加するまでは特に三陸の海で研究をしていたわけではありませんでした。

──どのような経緯でプランクトンの研究を始めたのですか。

西部:子どものころから昆虫が好きで、学部時代はカゲロウやトビケラといった水生昆虫を研究したいと考えていました。しかし、当時は大学院に進学せずに就職するつもりでしたから、就職に有利ではと考えて水環境の研究室に所属しました。そこで、「プランクトンを研究してみないか」と誘われて、試しに顕微鏡で観察してみると、これが実に面白くて、学部と修士課程の研究では、湖沼で植物プランクトンのラン藻が大発生して問題になるアオコと、それを食べる動物プランクトンについて研究しました。

プランクトンの語源は「漂うもの」を意味するギリシャ語。一般的には海や湖沼にいる微生物と思われがちだが、正確には遊泳能力をほとんど持たず、水中を漂って暮らす生物を指す。つまり、生き物の生活の仕方を示す分類で、大きさが1mに達するエチゼンクラゲもプランクトン(浮遊生物)に分類される。これに対して、自らの遊泳能力で活発に泳ぎ回る魚類、イカ、ウミガメ、イルカなどはネクトン(遊泳生物)に、海底に固着・付着したり、歩いたり、砂のなかに潜り込むウニ、フジツボ、ゴカイ、貝類などはベントス(底生生物)に分類される。

──最初は淡水のプランクトンを研究していたのですね。海のプランクトンを研究するきっかけは何だったのですか。

西部:私が通っていた愛媛大学がある愛媛県では真珠養殖が盛んで、大学の研究室には真珠養殖に用いられるアコヤガイを育てる環境について調査を行うグループもありました。その調査をときどき手伝っていたのですが、海水を観察してみると、淡水に比べてプランクトンの種類が圧倒的に多かったのです。さまざまな形や大きさのものがいて、直感的に海の方が面白そうだと感じたので、大学院の博士課程は、海のプランクトンをより深く研究できる北海道大学水産学部に進学しました。

──北海道大学ではどういったプランクトンを研究したのですか。

西部:現在も続けているカイアシ類の研究に携わることになりました。カイアシ類は、エビやカニと同じ甲殻類に分類される動物プランクトンで、海の動物プランクトンのなかでは最も多く、多くの魚類にとって主食となるため、“海のお米”とも呼ばれています。植物プランクトンから始まる海の食物連鎖において、非常に大切な役割を担っていることもあり、指導教員の先生からカイアシ類の研究を勧められたとき、何の迷いもなく決めましたが、私が研究することになったのは中深層(水深200~1,000m)にいるカイアシ類で、これがいかに大変なことか、当時はわかっていませんでした。

──中深層のカイアシ類の研究は、そんなに大変なのですか。

西部:カイアシ類は大きなもので1cm近くになる動物プランクトンですが、大きな種類や浅い海域にいる種類は、ほぼ研究され尽くされているといっても過言ではありません。これに対して、中深層にいるカイアシ類、なかでも体長が1mmにも達しない小さな種類はほとんど研究されていませんでした。研究室に保存されているサンプルを調べたり、北海道大学の調査船で中深層のカイアシ類を採集しましたが、顕微鏡で観察してもなかなか種類を特定できず苦労しました。私が研究対象とした種類を専門にされている方がドイツにいると知り、連絡をとって、いろいろ教えてもらったりもしました。

養殖されるカキ、ホタテの餌となるプランクトンへの震災の影響

──TEAMSに参加してからは、どのような研究を行っているのですか。

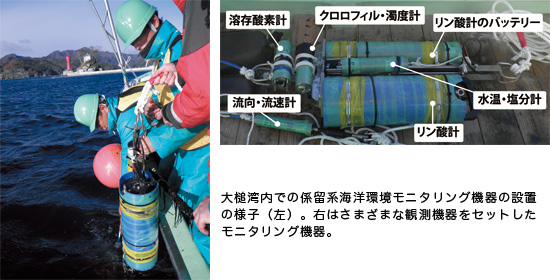

西部:カイアシ類の調査も継続していますが、TEAMSでは「沿岸広域連続モニタリングシステムと海洋分析センターの構築」に参加して、大槌湾内と沖合いの海洋環境とプランクトンのモニタリングを行っています。大槌湾でのカキやホタテの養殖は、無給餌養殖といって、漁師さんが餌を与えることなく行われています。カキやホタテは海中を漂うプランクトンを食べて成長しているのです。地震や津波の影響でプランクトンが変化していたら、これまで通りの養殖ができなくなるかもしれません。だからこそ、大槌湾と沖合いのプランクトンの状況を調べているのです。私がTEAMSに参加したのは2012年10月でしたから、まずはほかの研究者が2011年5月から集めていたプランクトンのサンプル整理から始め、その後は調査に基づいて、どの時期に、どんなプランクトンが、どれくらい現れたかをデータにまとめています。

──震災の影響を明らかにするには、震災以前と比較する必要がありますが、津波によってそれまでのサンプルやデータは失われなかったのですか。

西部:センターに保存されていたサンプルやデータは、すべて津波に流されてしまいました。そのため、過去のデータを探し出すのも、私の重要な仕事になりました。論文としてまとまっているデータは、それを読めば明らかですが、詳しくは記載されていないので、過去に大槌湾で調査を行った研究者にお願いして、サンプルや調査時のノートを提供していただきました。

──過去のデータと比較して、プランクトンに変化はありましたか。

西部:結論からいえば、大きな変化はありませんでした。プランクトンが変化してカキやホタテの養殖ができなくなる心配はないといっていいでしょう。ただ、元のままというわけではなく、気になるデータもあります。震災直後の春には、一生のうちの一時期をプランクトンとして過ごす生物が、例年に比べて少なかったのです。

成体になってから海底の岩などに付着したり、砂に潜って暮らすベントスのなかには、幼生の時期にプランクトン生活を送る(浮遊幼生期)ものがいる。たとえば、三陸の水産業にとって重要な資源であるアワビは、卵がふ化した後、数日間はトロコフォア幼生、ベリジャー幼生としてプランクトン生活を送ることが知られている。

──その原因は明らかになっているのですか。

西部:原因が特定されたわけではありませんが、1つの可能性として、海底にいた親が津波で流されてしまったことが関係しているかもしれません。ただ、翌年以降は同じ時期に多くの幼生プランクトンが確認されているので、震災前の状況に戻りつつあると考えてよさそうです。

──プランクトンの研究は、三陸の水産業の復興をどのように後押しすると考えられますか。

西部:福田さんが調査している栄養塩類のデータなどとともに、大槌湾のシミュレーションモデルの構築に役立てられます。また、大槌湾のプランクトンの記録をしっかり残すことにも、大きな意味があると考えています。現在、東北地方の太平洋沿岸では盛んに土木工事が行われています。復興のために必要なことですが、土砂の流入など、陸上での工事の影響が海にも及んでいるかもしれません。さらに、10年後、20年後に現在の大槌湾の環境と比較しようとしても、サンプルやデータを残しておかなければ、比較できません。将来のためにも、現在のプランクトンについて調べ、サンプルやデータを保存することが重要と考えています。

放流されたサケの稚魚は大槌湾で何を食べているのか

──プランクトンの研究以外に取り組んでいる研究テーマはありますか。

西部:国際沿岸海洋研究センター全体で、サケの研究に力を注いでいます。大槌湾に限らず、三陸一帯の水産業にとって、サケは重要な魚種です。すでに稚魚の放流は再開されていますが、川を下ったサケは湾外に出る前に湾内に留まるため、地震・津波によって変化した環境がサケの生息にどんな影響を及ぼしているか心配されています。一方、湾内に留まっている間に何を食べ、どう成長しているのかをはじめ、サケの生態についても、まだ十分にわかっていません。科学的にもとても興味深い魚なのです。そこで、各研究グループの専門を生かしながら、総合的にサケの研究に取り組むことになりました。川を下り海に出たサケの稚魚は、淡水から海水に慣れるまで、湾内で動物プランクトンを食べながら一時期を過ごし、湾の外へ出ていきます。そこで私は、湾内におけるサケの稚魚の餌環境について研究を進めています。そのために、大槌湾に留まるサケの稚魚を捕獲する調査も始めています。

──どうやってサケの稚魚を捕獲するのですか。

西部:ほかのグループとも協力しながら、巻き網や地引き網を使った調査を試みています。多くの瓦礫は湾の外に流されたとはいえ、コンクリートの塊などが沈んでいるところもありますから、網を引けるのかどうかを含めて、昨年の春から試験的に実施しています。

──稚魚の調査は、サケ漁業にどのように役立てられるのですか。

西部:3月から4月までの間、大槌湾には栄養塩類が豊富な親潮が入ってくるので、植物プランクトンの生産が増し、これを食べる動物プランクトンも大型の種類が多くなります。餌となる大型の動物プランクトンが増えることは、サケの稚魚にとってもよいことのように思えますが、一方で、親潮は水温が低いので稚魚の成長にはよくない可能性があります。大槌湾に流れ込む川では、毎年、3月から5月にかけてサケの稚魚の放流が行われるので、湾内の動物プランクトンの状況を見て、いつ放流すればサケが生き残る確率が最も高められるのかといったことも、将来的には提案できるかもしれません。そのために、まずは捕獲した稚魚の胃の内容物を調べる予定です。私たちが研究を進めていくことで大槌湾の自然の理解が深まり、少しでも震災からの復興の役に立てればうれしいですね。

本内容は「海と地球の情報誌 Blue Earth」(2015年10月発行)

第27巻第5号(通巻139号)でも掲載されています。