JAMSTECニュース:コラム

【コラム】2017年と2018年の冬季前半における日本付近の寒さと雪

アプリケーションラボでは、大気と海洋の様々な変動の分析とそれに基づく季節予測、海流予測を行っています。最近の日本付近での寒さと雪について、アプリケーションラボの研究者たちが、様々な立場から分析を試みました。その内容を紹介します。「ブロッキング高気圧」をはじめとする大気上層の変動の分析、熱帯の海からの影響、黒潮大蛇行や対馬暖流の影響などの視点から解説します。

1. 2017年と2018年冬季の気候学的な「ずれ」

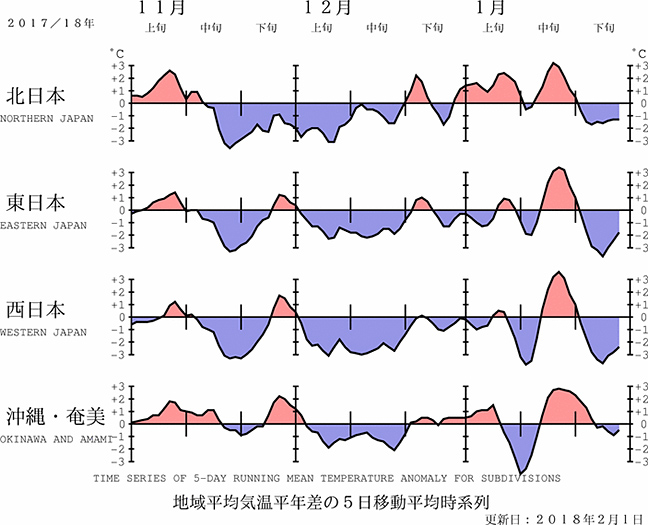

2017年12月〜2018年1月、日本は全国的に気候学的な低温偏差(平均気温からの差のうち低い方の差のこと)に見舞われました(図1)。たびたび現れる低温偏差は、新潟での80 cmに及ぶ積雪1や、関東甲信での南岸低気圧に伴う降雪に大きな影響を与えていたと考えられます。

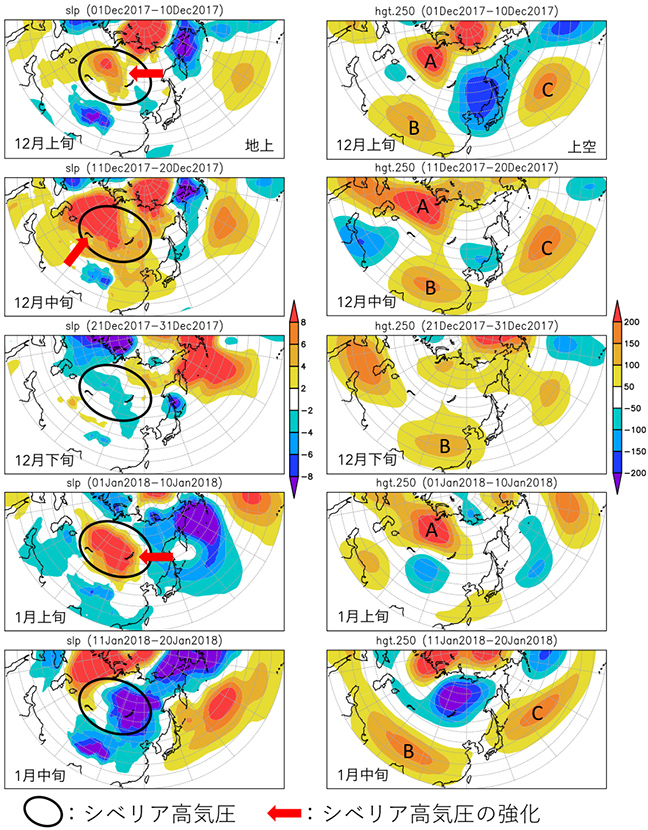

こういった日々の低温偏差は、何が決めているのでしょうか? その要因の一つは、5〜10日程度でゆっくりと変動する大循環場に関係しています(変動する大循環場を図2に示します)。我々がよく目にする天気図は、地表付近の気圧(海面気圧)です。これを、2017年と2018年の冬季の旬(約10日ごとの区切り)ごとに平均して気候値からの気圧偏差を示したものが図2左列です。気圧偏差は、旬ごとに大きく変動していますが、シベリア高気圧が強まる偏差(赤矢印)が繰り返し現れていることがわかります。この偏差は、日本でのいわゆる「西高東低」の冬型の気圧配置を強めるため、日本に寒気を導く形となります。ちょうどこの偏差が現れるタイミングで、日本が低温偏差になりやすくなっていることがわかります(図1)。

- 図1

- 2017年11月〜2018年1月の日本の4地域での日ごとの気温偏差[℃](各日の平年気温からのずれを示す)。各日で5日の移動平均が施されている。http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/tenkou/hensa_temp.html。

- 図2

- 2017年12月〜2018年1月中旬(冬季5旬)までの各旬での海面気圧[hPa](左)と対流圏上層(250 hPa)ジオポテンシャル高度[m]偏差(右)。全て、各旬の1980/81年〜2016/17年(37年)平均からの偏差を示している。図はJRA-55を用いて作図した。

2. 高度約10 kmでの天気図と3つの高気圧

A) シベリア高気圧を強化する高気圧偏差A

こういった地上付近の気圧配置が形成される時、その上空(対流圏上層、高度約10 km付近)での天気図はどうなっているのでしょうか? 対流圏上層の気圧を表す物理量である「ジオポテンシャル高度」の分布を図2右列に示します。こちらも、旬ごとに配置を変動させていることがわかりますが、シベリア高気圧の強化がみられる旬と同期して、高気圧偏差Aが現れていることがわかります。この高気圧は、「ブロッキング高気圧」と呼ばれます。一度ブロッキングが発生すると、様々な異常気象を引き起こすため、ブロッキングの発生を予測することは昨今における重要な課題となっています2。特にこの領域で発生するブロッキングは、地表付近のシベリア高気圧と相互作用し、お互いを強化しあうメカニズムがあることが知られており3、日本を含む東アジアでの冬季の異常気象をひき起こす要因の一つとなっています。

- 2

- 今でも難しい課題です。現状では、季節予測において、ブロッキングの発生は予測結果を大きく変える原因となることが多くあります。

- 3

- https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JAS3629.1

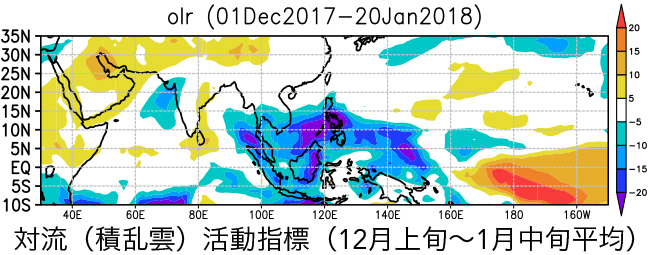

B) 熱帯からの影響を受けた高気圧偏差B

高気圧偏差Aの他にも、繰り返し同じ場所に現れる高気圧偏差がいくつかあります。特に、高気圧偏差Bは、全5旬のほとんどで現れています。これには、熱帯の対流活動が関係しているかもしれません。図3は、冬季5旬で平均した熱帯の対流活動(OLR)の気候学的な偏差を示しています。高気圧偏差Bは熱帯の対流活動と関係しているようです。

この熱帯の対流活動は、5旬(1.5ヶ月)で平均しても現れる偏差であることから、大気に比べてゆっくりと変動する、海洋の影響を受けた偏差であると推定されます。 2017年9月頃から現在に到るまで、熱帯太平洋ではラニーニャ現象(エルニーニョ現象とは符号が逆の現象で、熱帯太平洋の西部で海面水温が平年より高く、東部で海面水温が低くなる現象。発生すると半年程度は持続する。http://www.jamstec.go.jp/aplinfo/climate/?page_id=380)が発生しており、それに伴い、熱帯太平洋西部の、インドネシアやフィリピンの多島海を含む領域の対流活動が活発化している可能性が高いと考えられます。この領域での対流活動の活発化に伴って、高気圧性偏差Bの形成と、日本での低温偏差と多降雪が間接的に引き起こされるメカニズムについて報告がなされており4、今年の冬も日本の厳冬に影響を与えているかもしれません。

ラニーニャ現象との関係において、今冬季(12月〜2月)に日本は低温偏差であると予測されていたでしょうか? アプリーションラボの季節予測システムでは(また世界の他のシステムの多くでは)、2017年9月1日の時点でこの冬にラニーニャ現象が発達することを予測していたにも関わらず、日本の冬季の厳冬は予測していませんでした5。熱帯域の大気循環はラニーニャ現象が直接的に影響するため予測がしやすいのですが、日本を含む中・高緯度では、様々な気象・気候要因が混ざってくるためラニーニャ現象の影響は間接的となり、特定の天候が必ず出現するわけではないのです。そのため数ヶ月前からの季節予測は未だチャレンジングな段階にあると言えます (アプリケーションラボの季節予測実験の詳しい解説や最新情報は季節ウオッチをご参照ください )。

- 4

- http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.4032/full

- 5

- アプリケーションラボの季節予測は、春・夏・秋・冬の各3ヶ月、すなわち季節を予測対象としているので、12月の厳冬や1月の日本各所での豪雪といった季節を構成する各要素そのものを予測対象としていません。

- 図3

- 図2と同様だが、熱帯域対流活動(OLR [W/m2])偏差の冬季5旬平均値。負の偏差ほど平年より対流活動が活発であることを示す。図はJRA-55を用いて作図した。

C) ブロッキング高気圧の種?:高気圧偏差C

日本の西側にある高気圧偏差A・B以外に、高気圧偏差Cもしばしば日本の異常気象に重要な役割を果たすことがあります。

この高気圧偏差Cが大きく成長してブロッキング高気圧となると、その場で偏西風を大きく蛇行させ、偏西風に乗って移動する移動性低気圧の経路を大きく偏向してしまいます。すると、関東に大雪などの降水をもたらす南岸低気圧を繰り返し同じコースに導いたりすることがあります6。このメカニズムは、2014年2月に2回の南岸低気圧が関東に大雪をもたらした時に働きました。直近の1月下旬の対流圏上層の天気図(図4)を見ると、1月25日くらいから、高気圧偏差Cがブロッキング高気圧へと成長しています。 1月22日の時点(南岸低気圧が関東に襲来した時)ではブロッキングは十分に成長していませんでしたが、その後2月1日~2日に再び南岸低気圧が関東域に降雪を引き起こした際には、ブロッキングは十分に成熟していました。今後この成長したブロッキングが何らかの異常気象と結びつくのか注目したいと考えています。

- 図4

- 2018年1月21日〜30日での対流圏上層(320 K)の渦位[PVU]マップのアニメーション。日本付近で、周囲に比べて渦位の低い場所はおおよそ高気圧偏差に対応していて、日本の東側に現れる「お餅」のような渦位の低い領域がブロッキング高気圧に対応する。新潟大学 大気海洋システム研究室 顕著大気現象追跡監視表示システム『KASUGA』より。

3. 海の影響

A) 黒潮の影響

南岸低気圧の経路は、ブロッキングなどの大気の変動だけで決められるのではありません。黒潮の流路が南岸低気圧の取りやすい経路に影響を与えているという研究があります7。 この研究によれば, 黒潮が直進流路の時は南岸低気圧の経路が本州南岸付近に集中するのに対し、大蛇行流路では東海沖で岸から離れて沖合で分散する傾向があります。それにともない、大蛇行流路時に東京で南岸低気圧通過にともなう降雪回数が増えるという顕著な傾向があります。降雪回数が増えるのは、低気圧が岸から離れると北から低気圧に吹き込む風が東京付近の気温を低下しやすくすることと、黒潮蛇行の沿岸側に現れる冷水で東海から関東沿岸の大気が暖められにくいことが原因と考えられています。

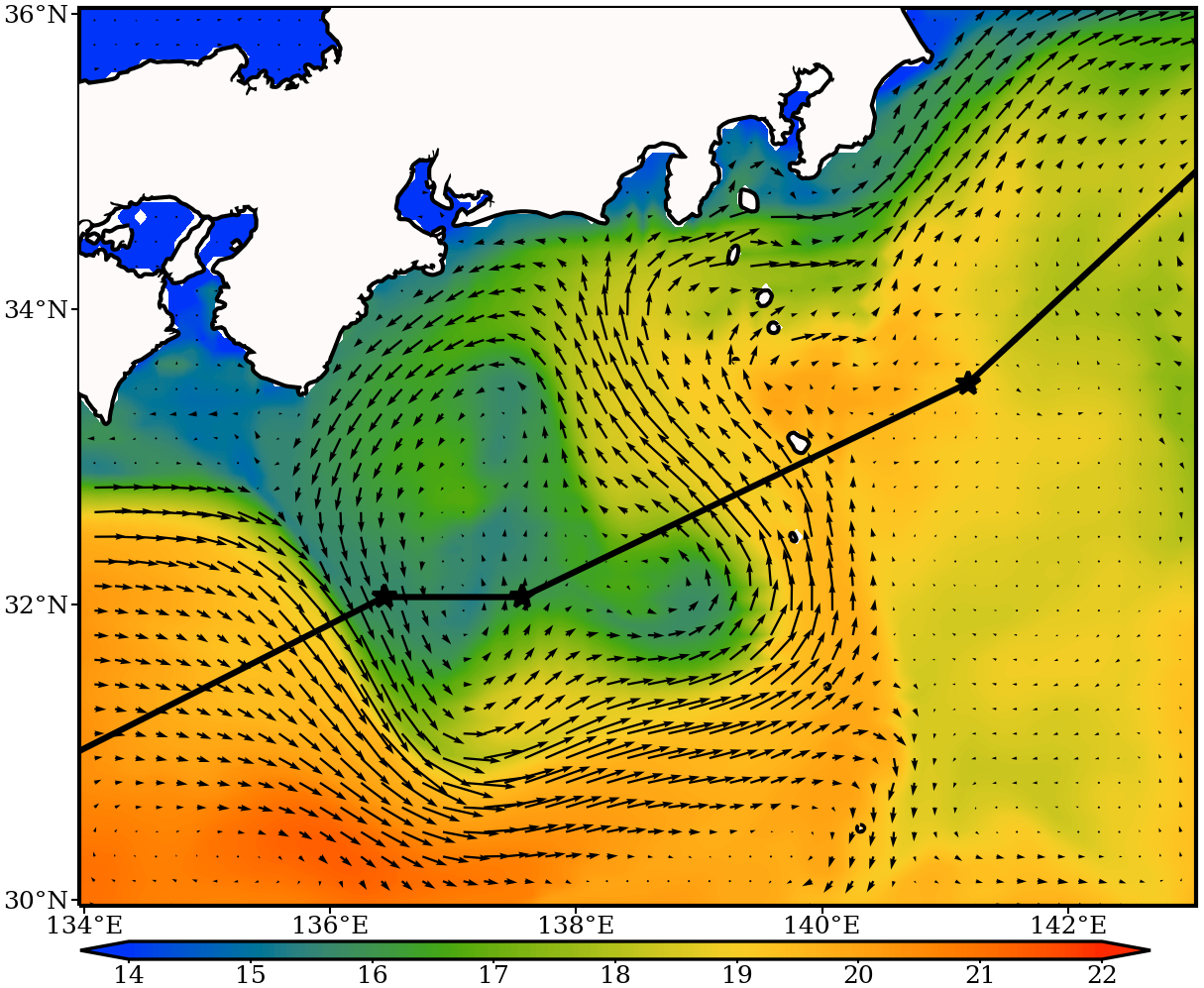

2017年の8月末から9月にかけて黒潮大蛇行が発生し、現在も継続しています8。図5は、アプリケーションラボの海流予測モデルJCOPE2Mで推定した1月22日の海面水温と海流です。 黒潮が日本南岸で大きく蛇行し、その沿岸側で冷たい水温が広がっています。この海上を、低気圧は日本南岸から離れて八丈島付近を通過しています(黒太線は南岸低気圧の経路)。つまり1月22日の南岸低気圧は、黒潮大蛇行時に東京に雪を降らせやすいパターンに当てはまっていたと言えます。

- 7

- Nakamura, H., A. Nishina, and S. Minobe, 2012: Response of Storm Tracks to Bimodal Kuroshio Path States South of Japan. J. Climate, 25, 7772-7779, doi:10.1175/JCLI-D-12-00326.1. および、そのプレスリリース

- 8

- 黒潮親潮ウオッチ「黒潮大蛇行記事のまとめ」参照。

- 図5

- 海流予測モデルJCOPE2Mで観測も取り入れて推定した2018年1月22日の海面水温(色; ℃)と海面流速(ベクトル; メートル毎秒)。太線は海面気圧の最低値から推定した南岸低気圧の経路(*は3時間毎の位置)。海面気圧データは気象庁メソスケールモデル(MSM)の解析値を使用し、京都大学生存圏研究所のサイトから入手。

以上述べてきたことからすると、ラニーニャと黒潮大蛇行が発生した年は東京の雪に注意という教訓が導けるようにも思われますが、必ずしもそうではありません。 関東甲信地方に降水/降雪をもたらす南岸低気圧の発生頻度は、ラニーニャ時よりも、むしろエルニーニョ現象時のほうが増加しやすいと報告した研究もあります9。仮に1月22日の東京の降雪をラニーニャによる温度低下と黒潮大蛇行による南岸低気圧の経路変化傾向の組み合わせで説明することができたとしても、他の組み合わせの条件の時よりも常に東京で降雪が起きやすいとは言えないのです。

B) 対馬暖流の影響

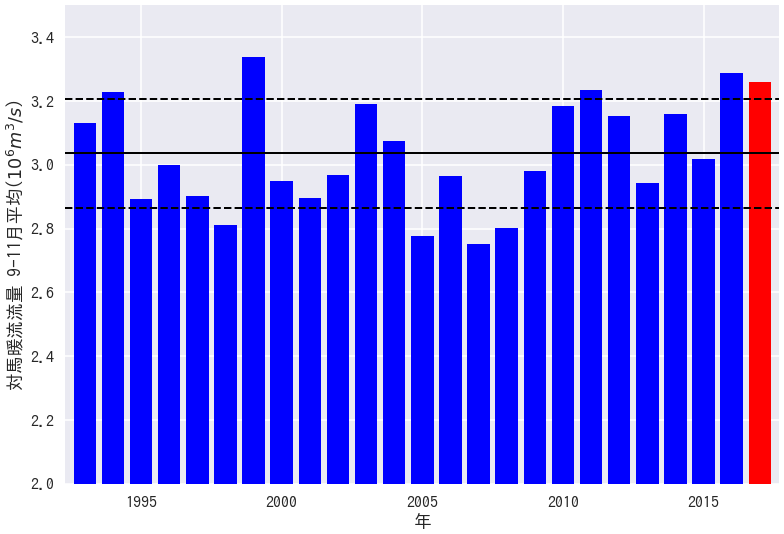

日本海の雪に関わりが深いのは黒潮よりも対馬暖流です。日本海側が世界でも屈指の豪雪地帯になる理由は、大陸から日本に向かって吹く乾いた季節風に暖かい日本海からたくさんの水蒸気が供給されることにあります。対馬暖流は日本海の暖かさを維持して日本海側に雪をもたらすだけではなく、対馬暖流の強さの変化によって雪の量が変わるらしいという研究があり10、秋(9~11月)の対馬海峡における対馬暖流の流量が多いときに、それに続く冬(12~2月)の日本海側の降水量(多くの場合、雪)が多くなる統計的傾向が見られます。

図6はFRA-JCOPE2海洋再解析11で推定した今冬に先立つ秋の対馬暖流の流量(赤棒)を他の年と比較したものです。 昨秋の対馬暖流の流量は1993年以来3番目となる大きな値でした。対馬暖流の流量を含めた日本海の状況が今冬の多雪にどのような影響を与えているかは、今後の研究課題です。

- 9

- Ueda, H., Y. Amagai, and M. Hayasaki, 2017: South-coast cyclone in Japan during El Niño-caused warm winters. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 53, 287-293, doi:10.1007/s13143-017-0025-4. および、そのプレスリリース

- 10

- Hirose, N., K. Nishimura, and M. Yamamoto, 2009: Observational evidence of a warm ocean current preceding a winter teleconnection pattern in the northwestern Pacific. Geophys. Res. Lett., 36, doi:10.1029/2009gl037448.

- 11

- http://www.jamstec.go.jp/jcope/htdocs/distribution/

- 図6

- FRA-JCOPE2海洋再解析で推定した対馬暖流の流量の各年比較(9~11月平均。単位は106m3/s)。赤棒は2017年の値。黒実線の横線は平均値で、黒点線は平均±標準偏差。