■MISMO 集中観測 日報

|

|

|

10月22日(日)

「みらい」

"重点観測海域へ"

雨のち時々曇り

朝から比較的大規模な降水システムを通過し、雨が降る。

午後、雨も小降りになり、曇り空となるが、夜半時々雨。

観測概況:

アルゴフロートを投入しながら80度線を北上する。

今日の投入地点は東経80度線上の南緯6度、5度、4度、3度30分、

2度30分、1度、0度30分の7点。また、南緯1度及び0度30分の海域

では、それぞれ2000m、500mの深さまでCTD観測を実施。

MISMOの重点観測海域に近づき、各種係留系の準備も最終調整の段階に入る。

今回、海洋観測ブイ網の1つ、北緯1度30分、東経80度30分に設置

されているアトラスブイは米国大気海洋庁の研究機関PMELとインド

国立海洋研究所が協力して、今年の8月に設置したものである。

しかしながら、すでにバンダリズムにより機能していないため、気象

センサーを交換することになっている。写真1はその作業検討風景。

また、係留系を設置するためには、投入点を決め、ロープ長を調整

するために正確な海底の地形分布が必要である。このため音響

測深器を用いて、設置予定点付近の正確な地図を作成した。

写真2は、測深風景。設置が容易な傾斜がゆるやかな地点を探す。

海上では東風から活発な対流活動の影響により南西風となる。

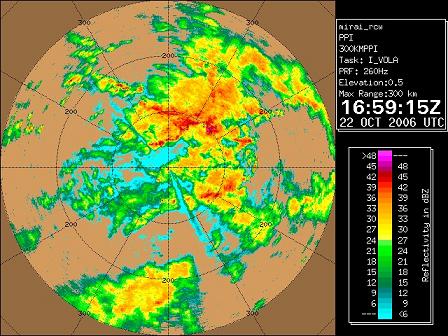

ドップラーレーダーでは水平スケールが100kmを超え”メソ対流降

水システム”と呼ばれる雲群が頻繁に観測されるようになる(図1)。

コメント:

早朝、アルゴフロート投入時にきれいな虹がかかるが写真を撮り

忘れる。

船は北進し、いよいよ重点観測海域に入る。

アルゴフロートの投入に加え、CTDの実施も加わり、いよいよ

観測も本格化する。研究者も船員さんも24時間連続観測体制

になり、昨日までの雰囲気と異なる。

人工衛星の雲画像ではインド洋を東西にまたがり雲が存在して

いる。雨も時折激しく降るが、層状性の降水が占める割合が多く

なっている。