■MISMO 集中観測 日報

|

|

|

10月23日(月)

「みらい」

"北緯3度で南下"

曇りのち晴れ

観測概況:

東経80度線を北上し、アルゴフロートを北緯0度30分、1度15分、3度

の3点に投入し、今航海で投入予定の計12台をすべて無事投入した。

10台は浮上間隔を1日に設定しているため、既に浮上(観測)を行った

フロートもあり、陸上にてデータ受信を確認できている。

北上途中、係留系設置予定付近にて、昨日同様、音響測深による

海底地形の確認作業が実施された。また、北緯1度30分、東経80度

30分に設置された米国のアトラスブイの被害状況を確認するため

近くを航行し、目視点検を実施。

大気の一般場を計測するラジオゾンデ観測も3時間間隔で実施され

ている(写真1)。ラジオゾンデはバルーンに取り付けたセンサーにより

気圧、温・湿度、風向・風速を高度25km付近まで計測する装置である。

データは、この航海の目的であるMJOを対象とする研究だけでなく、

観測終了後、直ちに気象庁経由で世界中の気象機関に配信され、

日々の天気予報など、さまざまな用途でも用いられている。

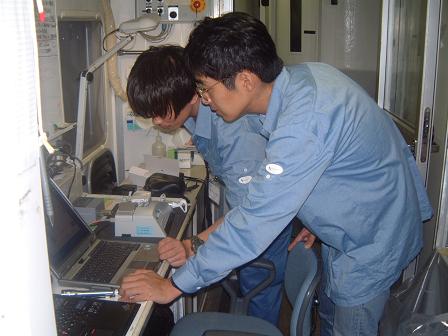

普段はラジオゾンデ観測は一人ですべての作業が行われるが、最初

の数日だけ、作業内容を確認しながら数名で実施している(写真2)。

コメント:

昨日の雨がすっかり消えたが、すっきりしない空に覆われる。

人工衛星による雲画像からは、MJOのピークがインド洋のどの辺り

にあるのか、まだ判断が分かれる。

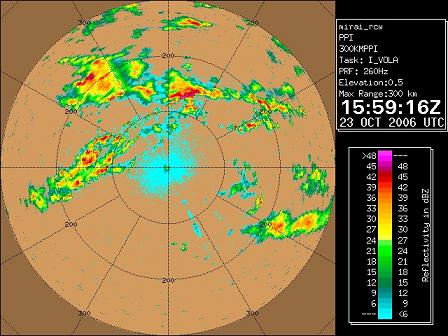

降雨の中で実施されるビデオゾンデ観測のチャンスをうかがうが、

レーダーエコー(図1)には、100kmほど船からは離れていて、直上

に発達する降水システムは観測されなかった。

観測が本格化し、気象関係者はドップラーレーダー室に集まりデータ

を見てはエコーが今後成長するしないと話題にし、係留系関係者は

ブイ調整室やデッキなどで明日からの作業に備える。

24時間観測体制では、ワッチと呼ばれる観測体制が引かれ、時間

単位で作業時間を区切り、適宜交代しながら作業を連綿と実施して

ゆく。

「みらい」は現在、北緯3度で最後のアルゴフロートを投入後、進路

を南に戻し、係留系の設置点へと航走中。