みんなの思いを乗せて—「みらいⅡ」、いよいよ進水!

2025年4月18日

日本科学未来館

科学コミュニケーター

清水 菜々子

みなさん、こんにちは! 日本科学未来館 科学コミュニケーターの清水菜々子です。

日本科学未来館では、2025 年 3 月 29 日にJAMSTEC との共催イベント「海氷を割る! 地球の新たなフロンティアへ~北極域研究船「みらいⅡ」ってなんだ?!」を開催しました。その準備のため、私は 3 月 19 日に行われた 「みらいⅡ」の命名・進水式を取材しました。JAMSTEC で新しい船が建造されるのは、およそ 10 年ぶりとのこと。そんな貴重な機会に立ち会えたことに感謝して、今回は 「みらいⅡ」 の命名・進水式の様子を、ご紹介します。

そもそもみなさんは、私たち 「科学コミュニケーター」 という人たちのことを知っていますか? 日本科学未来館の科学コミュニケーターは、科学の “今” を伝え、来館者と専門家 (研究者など) の架け橋になることを目指しています。そして、科学技術から生まれる問いを、来館者や専門家と一緒に考えることも大きな役割のひとつです。このブログでは、そんないち科学コミュニケーター目線から、 「みらいⅡ」 の命名・進水式の様子をふり返ってみたいと思います。

まず進水式とは、船を初めて水に浮かばせる式のことで、 “船の誕生日” と言われることもあります。人も、赤ちゃんが生まれると誕生を祝って名前をつけますよね。だから、船も進水式と一緒に命名式も行われます。船の誕生を皆で祝う儀式、というわけです。

北極域研究船「みらいⅡ」の命名・進水式は、ジャパン マリンユナイテッド株式会社(JMU)横浜事業所磯子工場で執り行われました。その日の午前中、関東西部では、雪がちらつくことも。翌日が春分の日とはいえ、まだ冬のひんやりとした空気は少しだけ北極域を思わせる 「みらいⅡ」 日和……だったかもしれません。

式が始まる前、 30 人ほどの報道関係者とともに、私も 「みらいⅡ」 が待つ建造ドックにバスで向かいました。JMU 磯子工場の敷地は、想像以上に非常に広い! 横幅が 300 メートルほどもある大きな建物や、係留している他の船、そして 「みらいⅡ」 がいずれ乗り出す大海原につながる湾を横目に、初めて 「みらいⅡ」 とご対面です!

これまで CG 画像でしか見たことがなかった 「みらいⅡ」 が、目の前に本物として存在していることに少し不思議な感覚を覚えました。やはり砕氷船らしくずんぐりした船体です。船首部には紅白幕が張られ、大きなくす玉も飾られています。途中、船上で作業をしている方が見えましたが、人の幅はだいたい紅白幕の 1 色分の幅くらいです。 「みらいⅡ」 の大きさを感じていただけるでしょうか。

一般的に、進水の仕方は主に2種類、 「船台方式」 と 「ドック方式」 があります。前者は傾斜した船台から船を滑らせて海に浮かべる方法。後者は大きなプール(とはいっても長さ数百メートル以上!)のようなドックの中で船を建造し、ドックに水を注いで船を浮かび上がらせる方法です。JMU磯子工場での進水は、後者の 「ドック方式」 で行われます。

私がドックに到着したときには、すでに注水されていて、水深はおよそ 6.5 メートル。みらいⅡの喫水 (船体が沈む深さ) は 8 メートルとのことですから、いずれ水面下に沈む船体下部の鮮やかな赤い部分も、今回はじっくりと見ることができました。

そんなふうに 「みらいⅡ」 に魅了されているうち、それまでの冷たい風もやみ、穏やかな青空が広がっていました。

さてここからが本番、命名・進水式です。

この式には、これまで建造に携わっていたみなさんのほかに、報道記者や、国会議員、そして皇族の愛子内親王殿下もいらっしゃっていました。

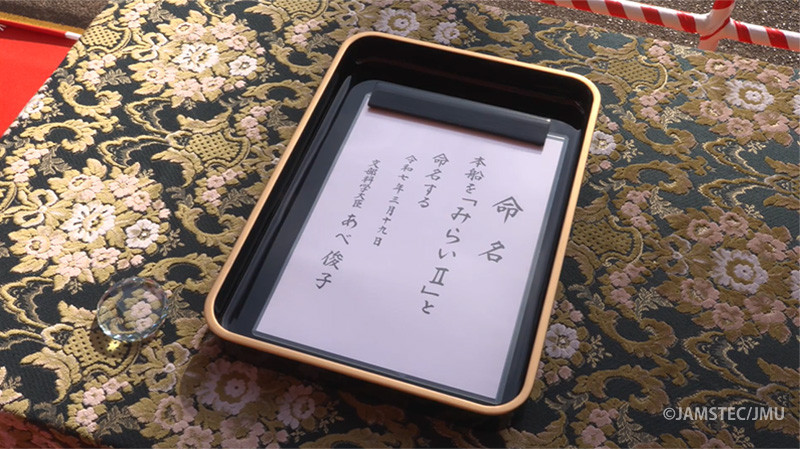

まずは、 「みらいⅡ」 の命名式。凛とした雰囲気のなか、一般公募の結果を参考に決定された 「みらいⅡ」 という船名が、ファンファーレとともに、船体に書かれた文字として現れました。

ふだん私たちは電車やバスなど多くの乗り物を使っていますが、一つ一つの乗り物に名前がついていることはあまりないですよね。船舶ごとにつけられる IMO 番号とは別に名前をつけるというのは、みらいⅡが北極域への挑戦のための“単なる乗り物“ではなく、研究者や乗組員や、その研究成果を還元する社会にとっての大切な “パートナー” であることを意味しているように感じました。

続いては、いよいよ 「みらいⅡ」 の支綱切断です。

愛子内親王殿下が支綱を切断された瞬間、船を祝福するくす玉が割れ、紙吹雪や風船などが舞い、花火が打ち上げられました。色とりどりのテープが虹を描くように放たれたあと船を飾るように風になびく様子は、大海を力強く進む航海の姿を連想させました。

こうして 15 分ほどの命名・進水式は、華やかに幕を閉じました。

未来館でのご縁もあり、この半年間ほど、 「みらいⅡ」 の建造の様子に注目していた私としては、命名・進水式全体を通じて、様々な思いをめぐらす時間となりました。

そんな華やかな命名・進水式のなかで、私がふと気になり、考えさせられた光景は、実はこの部分です。

これは、注水された建造ドックの端の様子です。沈んでいる階段が見えるでしょうか。先にお話したように、 「みらいⅡ」 はこの建造ドック内で、ブロックの組み立てや搭載などの建造が進められてきました。画像の沈んでいる階段は、そのときに作業員の方が、ドックの底(渠底)と行き来するために使われていたものだそうです。

そして今、建造ドックには水が張られ、船底は水面下に沈んでいます。これまでにも、 YouTube 番組「みらいⅡと行こう!北極調査隊 第 1 話」などで紹介されていたように、 「みらいⅡ」 の船底には、船首部で砕いた氷片を船の外側へ流し、船体との干渉を減らす “排氷促進型” をはじめとする多くの工夫が施されています。3 月 29 日に日本科学未来館で開催した 「みらいⅡ」 のイベントでも、北極域研究船推進部の方から 「水に沈んでいる部分ほど多くの工夫がある」 とお話しいただきました。

今回命名・進水式の場に入ったことで、将来の 「みらいⅡ」 の観測の背後には、そんな建造の名残や船底といった、今ではもう見えにくい部分にも様々な努力や技術が詰まっていることを、改めて感じました。

日頃科学コミュニケーターとして働く私が、科学と向き合うときに意識しているのは、今自分の目に映るものを入り口に 「時間的・空間的な壁を超えて、想像をふくらませてみる」 ということです。過去や未来、今見えていない部分にまで想像を広げたときに自分の中から生まれる疑問や好奇心、感情の動きは、自分と科学のつながりを深めてくれるものだと思っています。そして、日本から 5000km以上離れた、海氷域という日本にとっての新たなフロンティアにも、より親しみをもてるようになるかもしれません。

命名・進水式を終えた 「みらいⅡ」 は、今後、観測機器の搭載といった船の内装工事(艤装)が進められ、いよいよ大海原への出航に向けた準備も本格化していきます。これからも、日本科学未来館から、 「みらいⅡ」 を応援しています!