「みらいⅡ」へのドップラーレーダー搭載に向けた準備 (北極域研究船の建造状況 Ⅸ)

2025年8月29日

北極域研究船推進部 建造チーム

みなさんこんにちは、北極域研究船推進部建造チームです。

今回は、いつもの建造ブログから少し趣向を変えまして、「みらいⅡ」のドップラーレーダー搭載に向けた準備、特に現在進めているレーダー本体の改修状況について、写真とともにご紹介いたします。

「みらいⅡ」では、「みらい」に搭載されていたドップラーレーダーを引き継ぐ(移設する)予定です。ドップラーレーダーは、電波を用いて雨や雲の動き、雲の種類を観測することが出来る装置で、海上気象観測を行う上で重要な観測装置の一つです。同様のレーダーは陸上では空港周辺などに設置され、私たちの身近では雨雲予測などに活用されています。

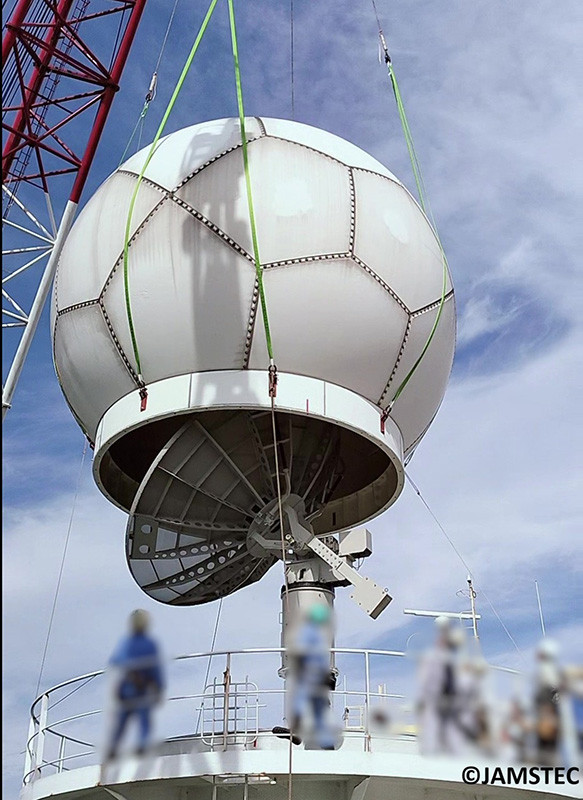

「みらい」のドップラーレーダー外観

(サッカーボールと通称されるレーダーのカバー)

移設に向けて、今年6月に海洋地球研究船「みらい」からレーダー本体(アンテナとそれを回転させるモーターで構成された「空中線」と呼ばれる部分や制御・処理装置等)の取外し工事を実施しました。「みらいⅡ」への搭載は2026年2月に予定しており、改修工事は製造メーカで実施しています。

2025年6月三菱造船下関造船所にて係留中の「みらい」。

写真中央の見えるのがドップラーレーダー

梅雨入り直前の青空のもと、サッカーボール(カバー)の中にあるレーダー本体の取外し工事が行われました。

空中線を保護するカバー「レドーム」の取り外し

普段はカバーしか見えませんので、空中線を見る機会はなかなかないのではないでしょうか。

レドームと空中線がぶつからないように、風の向きや強弱を見極めつつ、クレーンで慎重に取り外されました。

空中線の取り外し

レドームを取り外したあと、内部の空中線も取り外し、クレーンを使って無事陸揚げされました。

取り外して分解された空中線

陸揚げされた空中線や制御装置等は、輸送に適した形に分解・梱包され、メーカ工場に発送されました。

レドームについては、今回工事で陸揚げはせず、再び「みらい」に搭載されました。(従い、工事の前後で「みらい」の外観に大きな変化はありません。)

本体の取外し工事は、これにて無事完了しました。

本工事に携わってくださった造船所、メーカ、関係会社、その他ご協力を頂いた皆様には、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

さて、続きましてはメーカ工場での改修工事に移ります。

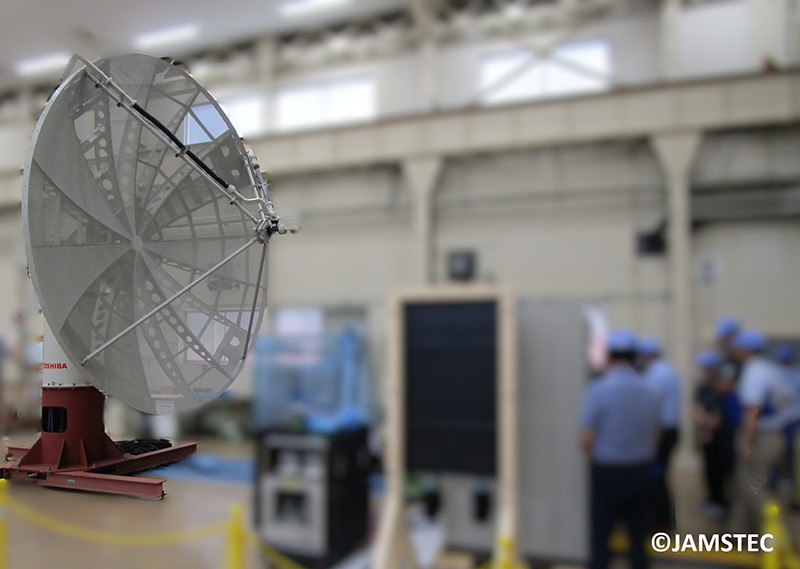

2025年7月製造メーカに搬入されたレーダー本体

約7ヵ月かけて、構成機器・システム全体の老朽化や陳腐化対策、最新の法令規則等へ対応するため、「みらいⅡ」搭載前に必要な改修工事を実施します。

工場内での動作確認の様子

改修作業を開始する前に、工場内の環境で再度装置一式を組み上げ、正常に動作することを確認します(復元確認)。今後、改修の過程などで不具合が発生した場合に、その原因特定、切り分けをスムーズに進めるため重要な工程となります。

ここからは、この復元確認の様子とドップラーレーダーを構成する主要な各装置について、写真を交えて紹介していきます。

空中線

空中線は、空間に対して電波を送受信するための装置(円形パラボラアンテナ)であり、空中線の姿勢は、方位360度、仰角-2~80度(水平基準)の範囲で設定可能となっています。方位動揺センサー(後述)から船の動揺・方位情報を得て、空中線の姿勢を自動で補正・制御する機能を有します。

処理部

処理部は、電波を送信する波形の生成、受信する電波の処理・解析等を司り、レーダーの中枢と言える装置です。

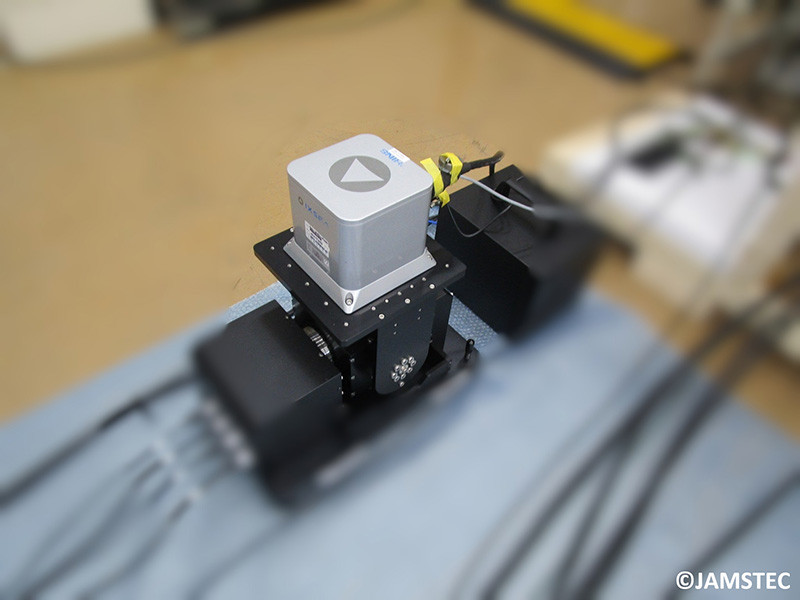

方位動揺センサー

方位動揺センサーは、船の動揺・方位情報を高精度かつ高頻度で計測・出力するための装置で、船舶に搭載されたレーダーの肝と言える装置でしょう。

制御監視部

制御監視部は、各装置の制御、状態監視を行うための装置で、この装置でレーダーの操作を行います。

以上、復元確認と各装置の紹介でした。

復元確認を終えたあと、各装置の分解・整備、改造、システムの更新など、実際の改修作業を進めていきます。

改修後の機能・性能確認や出荷前試験も含めて、メーカ工場での作業は来年1月頃まで続きます。

工場内で組み上げられた空中線(巨大でした)

ドップラーレーダーは、「みらい」を象徴する観測装置の一つであり、「みらいⅡ」は「みらい」から船名や役割だけではなく、この象徴も引き継ぎます。引き続き、「みらいⅡ」への搭載に向けて、製造メーカとも協力をしつつ着実に準備を進めて参ります。「みらいⅡ」への搭載工事の様子など、またブログで紹介していく予定ですのでぜひご覧ください。

みなさまには、「みらいⅡ」の建造と運用準備、最後の北極観測航海に向かった「みらい」に引き続きの応援をよろしくお願いいたします!

それでは次回のブログもお楽しみに!